大津城籠城戦

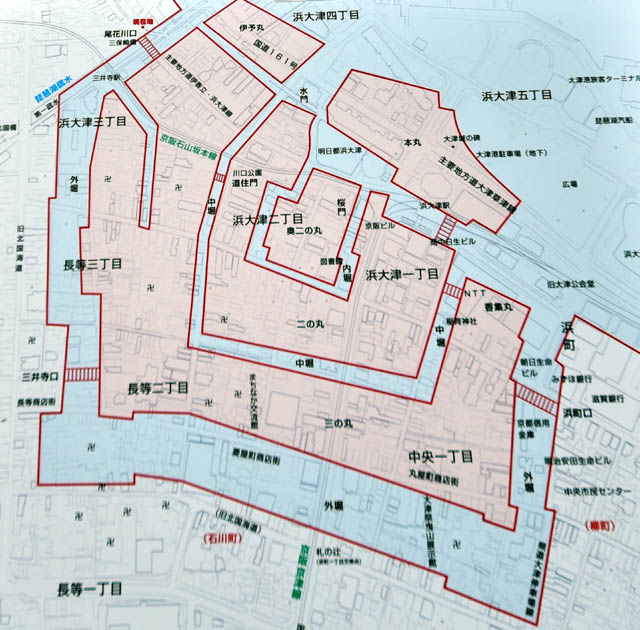

大津城は天正十四年(1586)、豊臣秀吉の命により浅野長政が築城されました。大津城は梯郭式と連郭式の要素のある縄張で、本丸が琵琶湖に突出した形で面し、本丸の南側に奥二の丸があり、奥二の丸から内堀を隔てて二の丸が奥二の丸の三方を囲み、さらに、中堀を隔てて三の丸が二の丸を包み込むように囲んでいました。三の丸の外側には幅のある外堀が三の丸周囲を囲むようにあるという縄張です。坂本城もよく似た縄張であったと言えますし、本丸が琵琶湖に突出しているという点では坂本城、膳所城も同様です。従来、琵琶湖水運は都である京都へ物資を運ぶ最短の港として坂本が重宝されました。その理由もあり、明智光秀の城は坂本城であったわけです。しかし、豊臣秀吉が天正十三年(1585)までに大坂城を完成させ、物資は瀬田川(淀川)経由、逢坂経由で大坂に運ばれることが重要となりました。それには琵琶湖の港としては大津でした。その流れから、坂本を廃して大津に築城されたと考えられます。

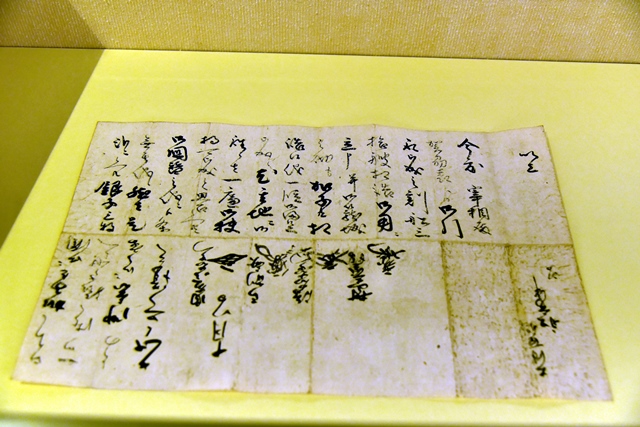

築城後に城主は変わりますが、文禄四年(1595)には京極高次が入封しました。 慶長五年(1600)の関ケ原の戦いは九月十五日(新暦十月二十一日)ですが、その前哨戦として西軍は東軍に属した城攻めを行いました。伏見城攻め、安濃津城攻め、田辺城攻めがあり、その最後に大津城攻めがありました。徳川家康は会津上杉氏討伐に東下する際にわざわざ大津城に立ち寄り、西軍挙兵の際は東軍に味方するように要請しました。高次は弟の高知ら(高知はこの時すでに信州飯田城主であり、十万石の大名であるから高次が指示したのは少し違うかな)を家康に従軍させました。しかし、石田三成ら西軍側からも味方するよう要請されました。高次は大津城が西軍本拠地の大坂城に近く、西軍の真っただ中にあるため、当初は西軍としての態度をとったとされます。大坂城に人質として子の熊麿(後の忠高)を送ります。しかし、裏では徳川家康家臣井伊直政に西軍の動向を都度伝えていたとされます。西軍の北陸進攻は大谷刑部が主将として東軍である加賀の前田利長と越前加賀境で対峙しました。西軍挙兵の際、約八十万石の前田利長よりも敦賀五万石の大谷刑部の方に人望があったようで、越前・加賀周辺の大名は西軍に付くものが多かったです。この北陸進攻軍に高次も参戦し、八月十日に大津城を出陣し、九月二日には越前との国境に近い近江の東野まで進みました。北陸進攻軍の殿を進み、ゆるゆると北上していて、なんとも緩慢な行軍のように見えます。西軍である織田秀信(織田信長の孫・幼名/三法師)の岐阜城が八月二十三日に落ちた為、石田三成は大谷刑部に美濃へ転戦するように要請し、北陸進攻軍は美濃へ向かいました。この時点で高次は近江海津より船で琵琶湖を渡り大津城に帰城しました。高次は、最初から東軍の考えで西軍に従軍はカモフラージュであったのか、東野で東軍へ味方する事の腹がすわったのかは定かではないようです。

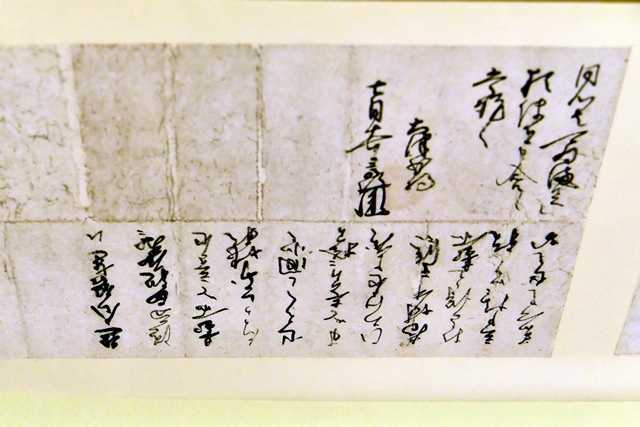

いずれにしても、九月三日に三千の兵で大津城に籠城を始めました。美濃に西軍の主力があり、背後の大津に東軍の拠点があるのはまずいという事で、毛利元康を大将とした西軍一万五千が大津城を囲みました。淀殿らからの使者として考蔵主が初に会い、高次の翻意を促しますが聞き入れられず、、高次に直接会うも追い返されました。七日より攻撃が開始され、この中には猛将として名高い立花宗茂の四千もおり、宗茂は筑紫広門とともに浜町口から猛烈に攻め立てました。しかし、大津城は攻撃によく耐え、逆に、赤尾伊豆守、山田大炊らは城外に打って出て攻城軍と渡り合ったと「大津籠城合戦記」に記されてます。攻めあぐんだ西軍は大津城の背後の長等山の中腹、円城寺(三井寺)の観音堂の近くに大砲を据え、大津城に打ち込みました。大津城天守はなんとか倒壊はしませんでしたが、城内の建物の被害は甚大であったようです。十二日には堀も埋まり、高次自身も傷を負い、十三日は総攻撃を受けました。一番乗りは立花勢と言われます。その結果、二の丸まで落ちて本丸のみとなりました。高次は十四日の開城の使者をいったん拒否しましたが、再度の使者を受入、十五日朝に開城し、高次は園城寺(三井寺)で剃髪し高野山に向かいました。三千の兵でよく耐えたと言え、八日間も籠城したことになります。結果として、西軍一万五千は大津に足止めとなり、関ケ原の戦いには間に合いませんでした。関ケ原の戦いは一日で決着してしまいましたが、当時は、長期戦になるという見方が強かったです。高次はそれでも籠城した真意はどうだったんでしょうか? 名門の誉れを守ったのか、蛍大名の意地だったのどろうか? 最後の最後で果敢な行動をとった結果、徳川家康に賞賛され、家名を存続できたことになりました。しかし、家康からすぐに高野山を下りるように言われたもののなかなか下りませんでした。再三、使者が出向き、弟の高知も説得しやっと下りたと伝わります。高次は家康に功績を高く買ってもらう為に渋ったのか?真意は定かではないです。大津城攻城戦では大砲で攻撃されたため山が近いという事で江戸期では廃城となり、膳所城が新たに築城されました。

|

![]()

![]()

![]()