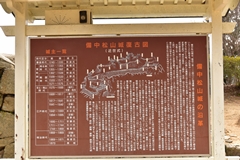

道案内  ←城見橋公園 ←城見橋公園  ←遊歩道登り口 ←遊歩道登り口

←大松山つり橋入口 ←大松山つり橋入口  ←雲海展望台 ←雲海展望台 |

【ふいご峠経由の場合】

岡山自動車道の賀陽インタを下り、右折し国道484号線に入ります。約13km先(途中、ループ状の道を下りていきます。)の警察署北の信号で右折し国道180号線に入ります。約2.5km先の端町の信号で右折し、約50m先を右折し、また約50m先を左折し川沿いの道(城下通り)を進みます。道なりに約1.8km先が城見橋公園駐車場(城まちステーション)です。そこよりシャトルバスに乗り、でさら山道を登り、約1.2km先がふいご峠広場駐車場です。 そこから天守まで約500mの登りで徒歩15~20分です。

【雲海展望台・大松山つり橋経由の場合】

岡山自動車道の賀陽インタを下り、右折し国道484号線に入ります。約5.5km先で右折し林道に入ります。(「雲海展望台」の標識があります。) 約5km先の左手上が雲海展望台です。林道の右手に数台の駐車場があります。さらに、約1.5km先が林道のアスファルト道の終点で(ここは大型バスの転回場ですので、乗用車が駐車不可とはなってました。) ここよりダート道を約400mの下り路で「大松山のつり橋」で、さらに約400mの登り路で大池、その先右手に約100mで大松山城です。大池から約1kmで備中松山城天守です。

|

| 訪城備忘録 |

訪城は、ふいご峠まで自家用車乗り入れ禁止で、城見端公園からシャトルバスでふいご峠駐車場まで登ります。

峠の駐車場の南部分には下太鼓丸があり、整備されていない城郭石垣が残っていて、これはこれで趣があります。主要部に歩いて行くと大手門では右手の崖に異様な感じで高石垣が築かれているのは圧巻です。(大河ドラマなどでも有名) 江戸期三大山城である備中松山城ですが、その他の高取城、岩村城とは違う地形の厳しさを感じます。

大手門跡を越えて左手に上り、すぐに右手に上っていきます。左手道沿いに土塀が続いていますが、三の平櫓東土塀と言われる江戸期からの現存土塀です。登り終わると右手は広い三の丸で、本丸方向に石垣が重なるように見えます。本丸に向かってその上が黒門、二の丸下で、ここの石垣は近世備中松山城で一番古い石垣ということです。最後、左に曲がり鉄門を越えて二の丸です。

二の丸・本丸は整備され、櫓が復元されており、城郭建築が楽しめます。天守は現存12天守のひとつですが、天守内部などは古写真を見ると、床から大木が伸びて屋根を突き抜けた形になっていて板塀も朽ち落ちたようになってました。あまりの高地であり、廃城後、解体されずに放置され廃屋状態であったようです。これを修復したのが現在の天守ということで、どこまで元の資材が使われているのかな?って考えたりもしますが・・・。 二の丸の広場で猫城主の「さんじゅーろー」に会えました。

天守郭を右手石垣沿いに裏手に行くと、搦め手門石垣、天守後方の二重櫓があります。二重櫓も現存です。さらに後郭と九の平櫓の石垣があります。 九の平櫓の石垣下を抜けて下に降りていくと大きな堀切があり、木橋が復元されています。堀切は木橋の下が石垣になっていて、高取城の弥勒の堀切を思い出しました。木橋を渡った左手に番所の石柱がある広い平坦地がありますが、ここの外側にも高い石垣が構築されてます。

この主要部からさらに尾根上を進むと、大松山城に至ります。 その途中、相畑城戸の郭と石垣、天神の丸とその堀切などを通り、大松山城の入口そばには石積み作りの大池があります。大池は石垣作りで、長さ20mほど、幅も10mほど、深さも5mほどある大きなもので備中松山城の水の手です。(2025年は整備中でした。) ここから「大松山つり橋」の方に下りていき、途中で左手方向の小道を下りていくと城域北端の番所と切通(堀切)があります。番所は規模の大きな石垣で構築され、切通(堀切)も内側、外側にも石垣があり、東に下りていくと90度曲げた土塁と残存石垣がありました。

主要部には派手さはないですが、こじんまりとしたいい感じの建物群に整備されています。石垣は近世城郭ですので規模の大きなものが随所に残ります。2025年、雲海展望台に初めて行きました。ここの周囲、尾根上はいたるところが伐採され見通しが良くなってました。昼に行ったので、また、時期的にも雲海は見られませんでしたが、シーズンはすごい人になるんでしょうね。竹田城もそうでしたが。

|

大手門

|

|

延応二年(1240年)、有漢郡の地頭の秋庭三郎重信が大松山の砦を築いたのが始まりとされます。元弘年間(1331~34年)の頃は三好氏の一族の高橋九郎左衛門宗康が入り、小松山まで城を拡張しました。永正六年(1509年)守護代上野頼久が入り、居城としたようです。天文二年(1533年)、荘為資が上野氏を滅ぼしこの城に入り、大松山城・小松山城を整備したようです。元亀二年(1571年)、三村元親は毛利氏の援軍を得て、荘氏を倒し、鶴首城より移りました。毛利氏は宇喜多氏と和睦した事から三村氏は織田氏と結んだため、天正三年(1575年)に毛利氏に攻められ落城しました。三村元親は切腹し三村氏は滅亡しました。その後、毛利氏の城でしたが、慶長五年(1600年)の関が原の戦い後、徳川幕府の代官として小堀正津・政一(遠州)が入りました。元和三年(1617年)に池田長幸が入封、子の長常の時に無嗣除封となり、寛永十八年(1641年)に水谷勝隆が入封、この頃に天守・石垣群が造営されたようです。元禄七年(1694年)に水谷氏が無嗣除封となった際、受城使には赤穂藩の大石内蔵助良雄が担ったと伝わります。その後、安藤氏、石川氏と藩主が替わり、延享元年(1744年)に板倉勝澄が入り、以後、板倉氏が七代、明治維新まで続きました。

|

![]()

![]()

![]()