| 越中 / | 茗荷谷山城 |

| 越中 / | 茗荷谷山城 |

| ファイルNo1533 |

土肥氏の支城のひとつ

|

① みょうがだにやまじょう |

|

![]()

|

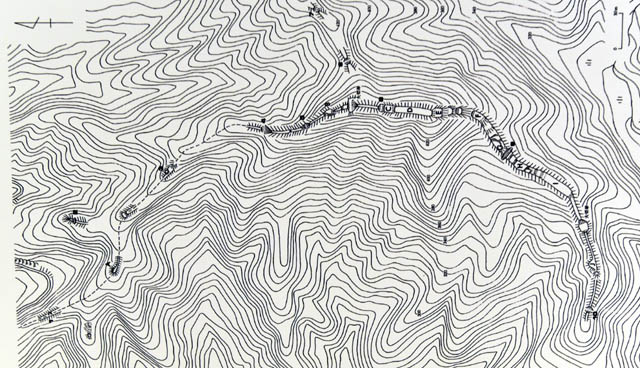

【道案内】 北陸自動車道立山インタを下り、県道3号線で上市市内を通って湯神子温泉前を通り、県道152号線で大岩山日岩寺に向かいます。 (あるいはインタを下り県道3号線を南下し江崎の信号で県道167号線に入り、そのままスーパー農道に入り柿沢の信号の次の信号で右折し県道152号線です。) 【訪城備忘録】 城跡へは日石寺に登る百段坂の石段の反対側の公衆トイレの横に城の説明板があり、ここより山へ進みます。約2Km先の山頂を目指します。道はハイキング道として整備されています。緩やかな傾斜の山道を登りだすと10分ほどで中腹尾根に達します。その後、集落跡、農耕地跡と思われる地域を通り、急傾斜の登りを進みます。急傾斜を登りきると左手方向へ登って行きますと最初の堀切に至ります。尾根は西側から北側に曲がりながら主郭に向かいます。主郭手前で岩場の斜面を登り、段郭をふたつ越えると主郭です。主郭は綺麗に草刈りされ、富山平野・富山湾方面、立山連峰方面の眺望がすばらしいです。但し、削平は甘く、北側に盛り上がりがあり櫓台かもしれないですが、遺構的には特徴もないです。主郭の先、北側へ向かうと小さな堀切を越えるとわりと大きな堀切に至ります。堀切がハイキング道を通っているので改変はされている感じです。本日はここで行き返しました。城の遺構としては尾根に何箇所かある堀切、及び、切岸で防御された郭が連なるというものです。眺望は良く、高低差もあるため、ハイカーやトレーニングの方が多くおいででした。 麓の大岩山日石寺は富山では目のお寺として有名で、また、岩に刻まれた麿崖仏の本尊不動明王で有名です。(最近はTV番組でソーメンが有名になりましたが・・) さらに、日石寺の麓の県道を約2km登り坂を進んだところに2012年に公開されたアニメ、「おおかみこどもの花と雪」のアニメ聖地である花の家があります。このアニメの監督の細田氏はここ上市の出身です。この花の家そば県道からも城跡への登り口があります。 【歴史】 築城時期ははっきりしないようですが、土肥美作守(政繁)あるいは土肥左衛門が城主とされ、土肥氏の本城の弓庄城の支城・詰城です。土肥氏は相模国土肥郷を本領とした土肥次郎実平を祖とする一族で、実平から五代目の実綱が越中堀江(滑川市)に入国したのが正平年間(南北朝期)と考えられます。その後、四代の土肥政道が居城を弓庄城に移し、以後、政忠・政繁の三代の居城となりました。政繁は上杉氏に属していましたが、謙信の死と織田氏の越中侵攻に伴い、織田氏に属しました。しかし、天正十年(1582年)の本能寺の変で織田信長が討たれると、再び上杉氏に通じたため、越中統一を進める佐々成政は弓庄城を攻撃、天正十一年(1583年)に政繁は城を明け渡し越後に落ち延びたとされます。これ以後、茗荷谷山城も廃城になったと考えられます。 |

|

|

||

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

![]()

近くの城・関連の城:

![]()