道案内  ←登城口・駐車場の位置(2006年9月より、入山料が必要です。) ←登城口・駐車場の位置(2006年9月より、入山料が必要です。) |

名神高速道竜王インタを下り、国道477号線を北に向かいます。西横関の信号で右折し国道8号線に入ります。600m先日野川を越えた東川の信号で左折し県道326号線に入ります。4Km先の小船木町の信号で右折し県道2号線(朝鮮人街道)に入ります。1.6Km先中村町の信号を越え、そこより約6Km先の左手が安土山です。

駐車場は市営(広場)と総見寺(少し高台)とふたつあります。2017年9月現在、市営も寺の駐車場も無料です。<但し、ガイダンス館は有料200円> 入山するには大手道入口で700円<2024年1月現在>を支払う必要があります。

|

| 訪城備忘録 |

なんどもなんども足を運びますが、発掘調査と整備復元で少しつづ変化しました。平成の調査・整備は終わりましたが、令和の調査が令和五年(2023年)10月より、約20年の計画で開始されてます。令和五年度は天守(主)台の北側、本丸北門の上付近の発掘調査から開始されます。

【大手道】

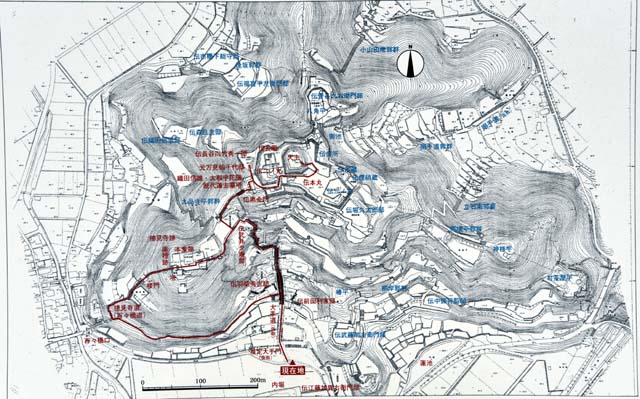

麓から現総見寺付近までの大手道の石段はすっと天に伸びるような迫力が有ります。 整備前は、昭和五年(1930年)頃に石段整備があり、元々の石段遺構を覆うように整備され、また、江戸時代に作られた総見寺の石垣が大手道を塞いでいました。平成の調査、大手道の整備では、昭和初めの石段の下の左右両サイド端から当時の石段と側溝が発掘されたとの事で、それを基に現在私たちが見る幅のある大手道が今の形に蘇っています。という事は、大手道の左右端部分はオリジナルが残っていて、中央は発掘調査を基に復元された石段という事になると思います。この大手道は他の城郭のように折れを入れずに本当に途中までまっすぐです。これはこの大手道が天皇をお迎えするための道であったためと言われています。 その分、黒金門の桝形門から二の丸下を経て、本丸までは折れが何度も入る道になっています。大手門石垣は2005年に復元されていますが、三つの平虎口門とひとつの桝形虎口門で構成されており、これは御所の門構え(平門)に武士用の門(桝形門)をひとつ加えたものだそうです。大手道両サイドには幾つもの郭がありますが、伝秀吉邸と呼ばれる郭の上段の敷地の北面側石垣や、伝武井邸と呼ばれる郭の北面の石垣はあまり積み直しもされていない当時のままの石垣のように見えます。また、大手道石段を含め石仏などが転用石として使われている箇所が数箇所かあります。二の丸手前にある佛足石も石垣に転用されていたもののようです。

【主要部】

黒金門より本丸までの石垣は石が大きくなります。黒金門手前の石段にはこの周辺だけ矢穴のある石が幾つか使われてます。<修復後の石なんだろうか> 黒金門から本丸までの導線は六回折れて進みます。さらに、天主石垣付近は高石垣でいっそう迫力があります。この城の天守は天主と信長が呼ばせたようです。本丸の建物は御所の建物を真似た構造になっていたという事が発掘調査でわかってきたようです。やはり天皇をお迎えするための清涼殿だったようです。天主台ですが、手前の石段の踊り場に笏谷石が置かれています。笏谷石は福井の特殊な石ですが、信長公記に柴田勝家が天正九年(1581年)に信長に贈ったという記述があるようです。天主台穴蔵部分に天主の礎石が並び天主の大きさが想像されます。五層七重の天主と言われていますが、真の形は未だに謎のままです。想像するほうがおもしろいかもしれませんね。

【その他】

本丸北門から搦め手門を越えて八角平・搦め手道方面へは1990年台までは出入りできましたが、今は本丸側からは通行止めになっています。この北門から搦め手門までは五つの折れがあります。通路の両サイドを石垣で固めています。途中から伝台所郭への通路と分岐しています。さらに、八角平から先の尾根にも枡形の虎口が残り、高石垣が残っています。その先の尾根には赤色立体図で多くの郭跡が確認されています。さらに、搦め手道は搦め手門を出て、八角平手前で右手に下りていくようになってました。ここで右手折れて搦め手門の北側下を尾根筋に進むと米蔵、硝煙蔵、三の丸下高石垣、堀屋敷などが見られ、本丸南斜面にも石垣が累々と残ります。戻って、搦め手道を下りてすぐ大きな石積みの井戸(池)があり、これは石垣山城の井戸郭の原型ともいわれています。搦め手道側にも多くの郭、石垣がありました。麓には船着き場の跡と呼ばれる池も残ります。

現在の県道二号線の観音寺城のあるきぬがさ山との切通の近くに東門があり、ここから大手道までの区域も今は入れませんが、家臣の屋敷群の石垣が多く残っています。蓮池周辺の発掘調査でも家臣屋敷の石垣、門跡などが検出されています。安土山全山城郭の安土城ですので、この搦め手側や東門一帯は、静かに眠る安土城ということになりますでしょうか。

【安土城城域周辺】

安土城周囲にはセミナリヨ跡や内堀痕跡などが残ります。石垣はどこまで当時のものかはわかりません。安土考古博物館の入口左手、JRの線路までのところにも石垣が残っています。 信長の館にはスペイン・セビリア万博で展示された安土城天守の原寸大の5階、6階部分を見るとこができます。どこまで忠実かはありますが、現時点で分かっている範囲での復元とされています。ただ、入場料が当初より高くなりました。^^;

私のつたない文章でご説明するより一度は訪れて夢の跡を散策され迫力を実感される事をお勧めします。ご参考にこのページの下段に見所写真と案内をリンク致しました。 <追記>2006年9月より安土城は拝観料が必要になりました。(700円<2023年2月現在>) 大手道の麓に無骨な木戸と料金所が設置されました。その木戸がまた狭くて、人が二人並んで通るのがやっとの幅です。当初は500円で今は700円に値上げされました。

2024年01月、初めて元旦に登ってみました。

2025年12月、天主取付台の発掘調査で新たに発見された礎石群の現地見学会に行ってきました。本丸御殿と天主を繋ぐ長廊下、長局(姫路城の西の丸のような?)のような建物があったようです。礎石は赤く変色したり、石が割れたりしていて、炎上の跡ではないかと考えられるようです。

|

大手道側城址碑

|

|

日本史上で最初の本格的総石垣の城で、最初の本格的天守を持った城と言われています。天正四年(1576年)信長は丹羽長秀を奉行として安土城の築城を開始、天正七年に信長は天守に居を移します。天正十年(1582年)六月二日、本能寺の変で信長は自害し、六月十三日には信長に謀反した明智光秀は、山崎の戦いで羽柴秀吉(豊臣秀吉)に破れ、敗走途中で農民に殺害されたものでありながら、翌十四日に安土城は謎の炎上をしてしまいます。(織田信雄が火を放ったとか、明智残党が火をつけたとか言われているようです。)その後一部を修復し、安土城は存続したようですが、天正十三年(1585年)に羽柴秀次(豊臣秀次)が近江八幡城を築城し、安土の町を八幡に移転し安土城は廃城になりました。

|

安土城・追加写真へ⇒

② 大手道~天守(主)までの追加写真

③搦め手道方面の追加写真

④東門から方面の追加写真 |

![]()

![]()

![]()