摴埬撪丂 |

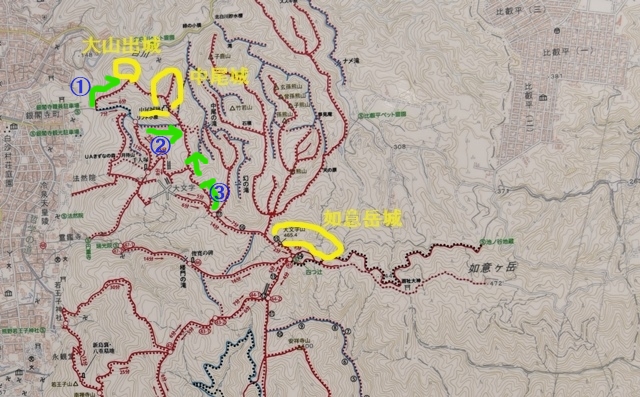

嬧妕帥乮帨徠帥乯憤栧慜偱嵍偵峴偒傑偡丅侾侽侽倣愭偺敧恄幮慜偱塃愜偟偡偡傒傑偡丅挬慛妛峑擖岥偺偲偙傠偱丄塃庤偺挀幵応偐傜扟嬝偵搊嶳摴偑偁傝傑偡丅乮愄偼偙偺挀幵応偺僼僄儞僗偵拞旜忛偺昗幆偲愢柧斅偑偁傝傑偡偑丄崱偼尒摉偨傝傑偣傫丅乯丂拞旜忛傊偺儖乕僩偼偄偔偲偐偁傝傑偡丅

亙儖乕僩嘆亜榌偐傜偩偲戝暥帤嶳愢柧斅傪夁偓偰偡偖丄嵍庤偺愇奯偑愗傟偨偲偙傠傪嵍庤偵擖傝搊偭偰峴偒傑偡丅搑拞丄戝嶳弌忛乮嵍庤乯傪宱桼偟偰拞旜忛偵帄傝傑偡丅丂丂丂

亙儖乕僩嘇亜戝暥帤嶳傊偺摴傪彮偟搊傞偲嵍庤偵乽拞旜忛悈尮偺桸偒悈乿偑偁傝丄偝傜偵搊傞偲嵒杊僟儉偵帄傝丄偙偙偱丄塃懁偺奒抜忬偺嶳摴傪恑傒傑偡丅斾崅侾侽侽倣傎偳偱偄偭偨傫旜崻偵弌偰丄棤庤偵彫摴偑偁傝偙偙傪壓傝傑偡丅倀帤偵彮偟曕偔偲丄嵒杊僟儉偐傜懕偔扟嬝偑偁傝丄偙偙傪傂偨偡傜搊傝傑偡丅旜崻偑嬤偯偔偲嫄愇偲娾斦偺奟偵側偭偰偄傑偡偑丄嵍懁偺嫄愇偵夞傝崬傓傛偆偵摴偑懕偒傑偡丅嫄愇偺忋偵払偡傞偲栘乆偑敯嵦偝傟偨嶁偑旜崻傑偱懕偒傑偡丅旜崻傑偱搊傞偲丄斀懳懁嶳敡傊偺彫摴偑偁傝傑偡丅偙偙傪崀傝偰峴偒丄杒懁偵恑傓偲丄杧愗偲偄偆偐毻崍晽偺売強偵払偟傑偡丅僐僽忬偺摴傪墇偊偰搊偭偨偲偙傠偑庡妔偱偡丅乮偙偺儖乕僩偼俀侽侽俈擭朘忛偺儖乕僩偱偡偑丄傗傗傢偐傝偵偔偔傗傔偰偍偄偨曽偑偄偄偐傕偱偡丅乯

亙儖乕僩嘊亜戝暥帤壩彴偐傜偝傜偵戝暥帤嶳嶳捀傊偺搊傝摴搑拞丄埰晹偵暘婒偺摴偑偁傝傑偡丅嵟弶偼毻崍摴丄搑拞偐傜嶳敡幬柺摴側偳傪捠傝丄媥宔堉巕偺偁傞埰晹偱儖乕僩嘇偲崌棳偟傑偡丅偦偺傑傑旜崻傪恑傔偽拞旜忛偱偡丅拞旜忛偐傜戝嶳弌忛傪宱桼偟偰儖乕僩嘆偱榌偵栠傝傑偡丅

|

| 朘忛旛朰榐 |

埰晹偐傜彮偟搊傞偲杧愗搚嫶偺偲偙傠偱偡丅偙偺忋偐傜忛堟偱丄撿偺妔偼憡摉偵峀偄姶偠偺嶍暯抧偱偟偨丅堦抜崅偄偲偙傠偑庡妔偱撿偺妔偲偺娫偼愗娸偱偡偑丄搚椲偵傕側偭偰偄傑偡丅乮庡妔懁偐傜偼掅偄乯丂庡妔傕偦偙偙峀偔丄偦偺愭偺堦抜壓偑偭偰杒偺妔偺嶍暯抧偑偁傝傑偡丅擔杮嵟弶偺揝朇杊屼巤愝偲偄偆偙偲側傫偱偡偑丄嶍暯抧偑暲傫偱偄傞揟宆揑側楢妔幃偱偟偨丅拞旜忛偐傜戝嶳弌忛偵岦偐偆幬柺摴傪壓傝傞偲傑偩暯扲抧偑偁傝傑偡丅尒傛偆偵傛偭偰偼忛栧偺傛偆側抧宍偱偡丅偦偺壓幬柺偵偼帺慠抧宍偱偟傚偆偊偗偳丄戝偒側寴杧忬偑偁傝傑偟偨丅幬柺傪壓傝丄旜崻摴傪恑傒嵞傃彮偟搊偭偨塃庤懁偑戝嶳弌忛偱偡丅

慜夞朘忛帪偼丄傎傫偲偵忛愓偵偄偨偺偐帺怣偑側偄丒丒丒丱丱丟丟忬懺偱偟偨丅慜夞偼扟嬝偐傜搊偭偰棃偰丄旜崻忋偱塃傊嵍傊偲憡摉偵僂儘僂儘偟傑偟偨丅戝暥帤嶳偵岦偐偭偰傕憡摉偵搊偭偰傒傑偟偨丅毻崍晽偺摴偑偢偭偲懕偄偰偄傑偟偨丅杒傊恑傓彫摴傪渇渞偭偰偄傞拞偱忛堟偵擖偭偨偲偄偆姶偠偱偟偨丅偙偺帪偼丄寢嬊偼忛愓偺姶怗偑側偄傑傑偱偟偨丅

|

埲慜丄榌偵偁偭偨忛愓昗幆

|

揤暥廫敧擭乮侾俆係俋擭乯偵偼嵶愳惏尦丄榋妏掕棅偑拞怱偵懌棙媊惏偑抸偄偨偲偝傟傑偡丅揤暥廫嬨擭乮侾俆俆侽擭乯偵媊惏偼嬤峕偱朣偔側傝丄巕偺媊婸偑拞旜忛偵擖傝傑偡偑丄嶰岲挿宑偵峌傔傜傟丄帺傜忛偵壩傪偐偗棊忛偟傑偟偨丅偦偺屻丄嶰岲曽偵傛偭偰忛偼寖偟偔攋夡偝傟偨偲偝傟傑偡丅

帒椏偵偼擔杮嵟弶偺揝朇杊屼傪巤偟偨忛偱丄搚椲綊n鋵藦髩殥n偑椙岲偵巆懚偲偁傝傑偡丅

|

![]()

![]()

![]()