| 嶳忛 | 擛堄妜忛 |  |

| 嶳忛 | 擛堄妜忛 |  |

| 抬操俶倧侾俈侽俀 |

乽嫗搒屲嶳偺憲傝壩乿偺乮塃乯戝暥帤偑偁傞戝暥帤嶳嶳捀屻曽偵偁傞忛丂椙岲側搚椲偲杧偑巆傞

|

嘆丂偵傚偄偑偨偗偠傚偆丂 |

|

![]()

| 丂丂 |

| 摴埬撪丂 |

|||

嬧妕帥乮帨徠帥乯憤栧慜偱嵍偵峴偒傑偡丅侾侽侽倣愭偺敧恄幮慜偱塃愜偟偡偡傒傑偡丅挬慛妛峑擖岥偺偲偙傠偱丄塃庤偺挀幵応偐傜扟嬝偵搊嶳摴偑偁傝傑偡丅彮偟搊傞偲嵍庤偵乽拞旜忛悈尮偺桸偒悈乿偑偁傝丄偝傜偵搊傞偲嵒杊僟儉偵帄傝丄偙偙偱丄塃懁偺奒抜偺嶳摴傪恑傒傑偡丅斾崅侾侽侽倣傎偳偱偄偭偨傫旜崻偵弌偰傑偡丅亙棤偵拞旜忛傊偺彫摴偑偁傝傑偡亜丂偝傜偵斾崅侾侽侽倣搊傞偲乽愮恖捤乿偑偁傝丄偙偙傪倀帤偵搊嶳摴偼恑傒傑偡丅偦偺忋偱嵞搙倀帤偵摴偼僇乕僽偟乮偙偙偺僇乕僽偺偲偙傠偵毻崍晽偺摴偑偁傝傑偡偑丄偙傟偼拞旜忛傊懕偔摴偲巚傢傟傑偡乯丄偦偺屻丄挿偄愇抜傪搊傞偲戝暥帤偺壩彴偵帄傝傑偡丅壩彴偐傜偺挱朷偼慺惏傜偟偄偱偡丅偙偙傑偱偱榌偐傜斾崅俁侽侽倣偱偡丅壩彴偐傜攚屻傪偝傜偵搊傝傑偡丅偄偭偨傫僺乕僋偑偁傝丄埰晹偵崀傝亙偙偙偵傕拞旜忛傊偺摴偑偁傝傑偡丅亜丂丄嵞搙搊傞偲戝暥帤嶳偱偡丅壩彴偐傜戝暥帤嶳嶳捀傑偱斾崅侾侽侽倣乮榌偐傜斾崅係侽侽倣乯偱偡丅 |

|||

| 朘忛旛朰榐 | |||

擛堄妜忛乮擛堄働浽忛乯偲尵偄傑偡偑丄忛愓偑偁傞偺偼戝暥帤嶳嶳捀媦傃偦偺搶堦懷偱偡丅墳恗偺棎埲屻丄偨傃偨傃恮強偲偟偰巊傢傟偨偲偺帠偱偡偑丄傑偝偟偔恮強偱偁傝丄杮奿揑側抸忛偼偝傟側偐偭偨傛偆偱丄峀偄妔傕嶍暯搙偼娒偔丄嶳捀偺杒懁丒搶懁幬柺偼帺慠抧宍偱偡丅慜夞朘忛偱偼丄帪婜傕偁傝丄憪偑怢傃偰偄偰旜崻偺搚椲傪尒偰枮懌偟偰婣偭偰偒偰偟傑偄傑偟偨丅傕偆堦搙丄堚峔傪尒偵搊傟側偔偰偼偲偼巚偭偰偄偨偺偱偡偑丄斾崅係侽侽倣偵價價僢偰偟傑偟丄側偐側偐峴偔帠偑幚尰偟傑偣傫偱偟偨偑丄堄傪寛偟偰嵞搙搊偭偰傒傑偟偨丅 戝暥帤嶳嶳捀傪庡妔乮嶳捀妔乯偲偟丄曋媂忋丄戝暥帤嶳嶳捀偺搶旜崻丄嶳捀偺搶旜崻偺杒壓傪搶偺妔丄搶惣偺挿偄杧丒搚椲偺杒懁傪杒偺妔丄庡妔乮嶳捀妔乯杒幬柺壓傪嶳捀妔壓偺妔偲屇傃傑偡丅 傑偢偼搶旜崻偱偡丅戝暥帤嶳嶳捀偐傜搶旜崻傊恑傒傑偡丅偡偖偵屨岥忬偵岥傪奐偗偨搚椲偑偁傝傑偡丅埲慜朘忛帪偱傕柧椖偱丄憪偑怢傃偰傑偟偨偑丄崱夞偼搤応偲偄偆帠傕偁傝丄寢峔偟偭偐傝偟偨搚椲偱偟偨丅偙偺嵍懁搚椲偼杒懁偵怢傃丄偦傟偲増偭偰杧偑杒傊怢傃偰偄傑偡丅旜崻傪偝傜偵恑傓偲杧愗偺傛偆偵側偭偰偄傞売強偑偁傝丄偙偙偼搊嶳摴偲偟偰壓偵岦偐偭偰傑偡偑丄偙偺杧愗忬偼旜崻偺撿壓偺杧偺墑挿忋乮堦晹乯偺傛偆偱偡丅壓偵偼壓傝側偄偱搶懁恑傓偲擇偮栚偺搚椲偑偁傝傑偡丅偙偙偼屨岥忬偱偼側偔丄搚椲傪忔傝墇偊傞傛偆偵摴偑晅偄偰偄傑偡丅偙偺搚椲偺愭偼杒傊怢傃偰偄傞暯峴偟偨擇偮偺杧偵婲揰偵側偭偰傑偡丅庡梫忛堟偺搶抂偵側傞傛偆偱偡丅 偙偺傆偨偮偺杧増偄傪杒傊恑傓偲搶偺妔偺杒搶抂偺妔偵側傝傑偡丅搶偺妔偼偡傝敨忬偱丄娚幬柺偵側偭偰偄偰嶍暯偼娒偄偱偡丅峀偄妔偱搶惣偱侾侽侽倣傎偳偁傝傛偆偱丄偦偺杒懁偵偼搶偺妔偵増偭偰挿偄杧偲搚椲偑墶偨傢偭偰偄傑偡丅側偐側偐怺偄杧偱暘岤偔崅偄搚椲偱偡丅搶偺妔偡傝敨忬偱偡偐傜旜崻懁丄搶惣偺椉抂偑崅偔側偭偰傑偡丅杒搶抂偼嬻娫偺傒偼嶍暯搙傕崅偔杒偲搶偵搚椲偑弰偭偰偄偰丄偙偺妔偺杒搶壓偼撿杒偺杧偲搶惣偺杧偺崌棳揰偵側偭偰傑偡丅搶偺妔偼暫偺挀撛抧偱偟傚偆偑丄偙偺杒搶偺僄儕傾偺妔偼巜婗強乮楨丠乯偺傛偆側栶妱偑偁偭偨傫偠傖側偄偐偲巚偄傑偡丅搶偺妔偺杒懁偺杧偲搚椲偼抧宍偵増偭偰媩宆偵搶惣偑崅偔側偭偰偄傑偡丅杒偺妔偼偦偺奜懁偲偄偆偙偲偵側傝丄嶍暯搙偼偝傜偵娒偔丄扟懁偵棊偪偰偄傑偡偺偱偙偙傕挀撛抧偱偁偭偨偲巚偄傑偡丅 搶偺妔偺杒惣晹偱丄嵟弶偺旜崻偺搚椲偐傜杒偵怢傃偰偄傞杧偲搶偺妔偺杒懁偺搶惣偺杧偑崌棳偟丄偝傜偵杒偺妔偺惣懁増偄偵怢傃偰偄傑偡丅偙偺曈偐傜嶳捀壓偺妔偱偡丅偙偺杧偺惣忋偵偼嶳捀妔壓偺搶懁偐杒懁偵夢傝崬傫偱偄傞彮偟峴偔偲挿偄懷妔偑懕偄偰偄傑偡丅杧偼搑拞偱僋儔儞僋忬偵嬋偑傝丄偝傜偵杒傊偲怢傃偰偄偰丄搑拞丄屨岥忬偺奐岥晹偑偁傝傑偡丅搚椲偼偙偺曈偩偗偑崅偄偱偡丅杧偼偝傜偵杒懁偵夢傝崬傫偱偄偰丄搑拞偱扜杧忬偵怢傃偰偄傑偟偨丅丂 戝暥帤嶳嶳捀偑堦墳庡妔乮嶳捀妔乯側傫偱偟傚偆偹丅崱偼僴僀僉儞僌偺戝媥宔強偵側偭偰偄傞偺偱丄堚峔傜偟偝偼側偄偱偡偑丄戝偒側抜嵎偼愗娸側傫偱偟傚偆偹丅杒惣壓懁偵抜妔偺傛偆側暯扲抧傕偁傝傑偡丅嶳捀妔偐傜偺杒懁幬柺丄杒搶懁幬柺偼帺慠抧宍偱偡丅偦偺幬柺壓偑媡L帤偵怢傃偰偄傞嶳捀壓偺妔偺懷妔丄搚椲丄杧偲偄偆帠偵側傝傑偡丅 慜夞傕崱夞傕壩彴傑偱偼巚偭偨埲忋偺曽偑搊偭偰棃傜傟偰偄傑偟偨偟丄戝暥帤嶳嶳捀偵傕壗慻偺傕僌儖乕僾丄壠懓楢傟偺曽偑搊偭偰棃傜傟偰偄傑偟偨丅戝暥帤嶳偵偼廟忋丒撿慣帥偐傜丄帬夑偺斾塨暯偐傜傕棃傟傑偡偺偱丄偙偙傪廲憱偺曽乆傕懡偄偱偡丅壩彴偲嶳捀偐傜偺嫗搒杶抧偺挱朷偼慺惏傜偟偐偭偨偱偡丅 |

|||

抸忛帪婜丒抸忛幰偼掕偐偱偼偁傝傑偣傫丅暥柧尦擭乮侾係俇俋擭乯懡夑朙屻庣崅拤偑恮傪晘偄偨偲偝傟傑偡丅戝塱丒嫕榎擭娫偵偼嵶愳崅崙偑恮傪晘偄偨偲偝傟丄揤暥廫敧擭乮侾俆係俋擭乯偵偼嵶愳惏尦丄榋妏掕棅偑懌棙媊惏傪曭偠傞偨傔恮傪晘偒丄拞旜忛傪抸偒傑偡丅揤暥廫嬨擭乮侾俆俆侽擭乯偵媊惏偼嬤峕偱朣偔側傝丄巕偺媊婸偑拞旜忛偵擖傝傑偡偑丄嶰岲挿宑偵峌傔傜傟棊忛偟傑偟偨丅塱榎尦擭乮侾俆俆俉擭乯偵傕懌棙媊婸偲嶰岲挿宑偲偺娫偱峈憟偵敪揥偟偙偺帪傕恮強偲偟偰巊梡偝傟偨偲峫偊傜傟偰偄傑偡丅 |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

| 丂丂 |

| 嶳捀妔偺搶懁旜崻忋堚峔丂 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 搶偺妔丂 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 嶳捀妔偺搶壓丒杒壓堚峔丂 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 嶳捀妔乮戝暥帤嶳乯丂 |

|

|

|

|

|

| 壩彴丒嶳捀偐傜偺挱朷丂 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 嬧妕帥乮帨徠帥乯丂丂 |

|

|

|

|

|

|

|

|

![]()

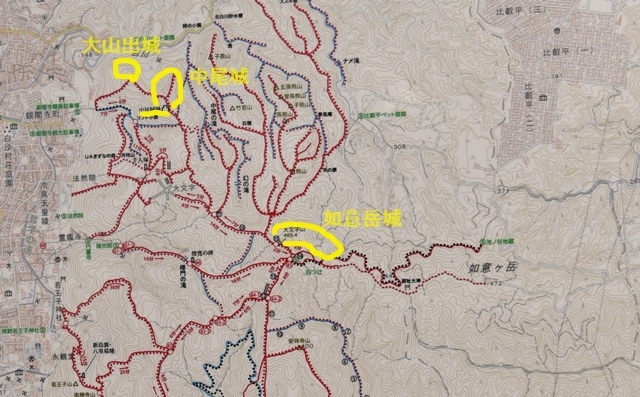

嬤偔偺忛丒娭楢偺忛丗拞旜忛丒戝嶳弌忛

![]()