| 旤擹乛 | 戝奯忛 |

| 旤擹乛 | 戝奯忛 |

| 抬操俶倧侽係俋俈 |

|

嘆丂偍偍偑偒偠傚偆丂 |

|

![]()

| 丂丂 |

| 摴埬撪丂丂 |

|||

婒晫巗傛傝崙摴俀侾崋慄偱棃偨応崌丄戝奯巗撪偺妝揷挰偺怣崋偱嵍愜偟崙摴俀俆俉崋慄偵擖傝傑偡丅俁丏俇俲倣愭偺拞揹慜偺怣崋偱塃愜偟導摴俀俁俈崋慄偵擖傝傑偡丅俇侽侽倣愭塃庤偑戝奯岞墍偱偡丅 丂 |

|||

| 朘忛旛朰榐 | |||

忛愓偼忛堟偺戝敿偑巗奨壔偝傟丄杮娵廃曈偑巆傞偺傒偱偡丅擇偺娵摍偼戝奯岞墍偵側偭偰傑偡丅愴慜傑偱偼尰懚偱崙曮偱偁偭偨揤庣傕愴嵭偱擱偊偰偟傑偭偨偨傔丄尰嵼偼暅尦揤庣偑寶偪傑偡丅杮娵偵偼楨丄楨栧傕暅尦丒柾媅偱寶偰傜傟偰偄傑偡丅 揤庣偺偁傞揤庣嬋椫偑堦抜崅偔丄偦偺廃埻傪弰傞堦抜壓偺妔傪娷傔偰杮娵偲偡傋偒偺傛偆偱偡丅偙偺忛偺愇奯偼愇奃愇偑庡懱偱偡丅傎偲傫偳偑愊傒捈偟偺傛偆偱偡偑丄愇偑柇偵敀偐偭偨傝偟傑偡丅愇奯偺愇偵偼壔愇偑巆偭偰偄傞愇偑壗偐強偐偁傝傑偡丅俀侽俀俆擭偵壔愇傪尒偰夢傝傑偟偨丅撈摿偺愇奃愇偺娾敡偱偳傟傕壔愇偵尒偊偨傝丄媡偵傑偭偨偔堘偆偲巚偭偰偟傑偭偨傝偱丄側偐側偐尒偮偗傜傟傑偣傫丅壗僇強偐尒偮偗傑偟偨偑丄屻偱僱僢僩偱尒傞偲傑偩尒棊偲偟偟偰偄傞姶偠偱偡丅搶栧墶偺愇奯偺壔愇偑堦斣柧椖偐側偲巚偄傑偡丅傑偨丄崗報乮崗栦乯偼搶栧偺拞偵廤拞偟偰偁傝傑偟偨丅 偝傜偵丄戝奯巗撪丄媦傃丄廃曈巗挰懞偵栧偑悢偐強堏抸偝傟偰偄傑偡丅 |

|||

|

揤暥巐擭乮侾俆俁俆擭乯偵搚婒巵堦懓偺媨愳埨掕偑抸忛偟丄塱榎擇擭乮侾俆俆俋擭乯偵巵壠捈尦偑奼挘偟偨偲偝傟傑偡丅揤惓廫嶰擭乮侾俆俉俆擭乯偵堦桍捈枛偑忛庡偲側傝揤庣傪寶偰傑偟偨丅揤惓廫敧擭乮侾俆俋侽擭乯埲崀偼埳摗桽惙偑忛庡偲側傝丄巕偺惙廆偺戙偵娭偑尨偺愴偄傪寎偊丄惙廆偼惣孯偵晅偒戝奯忛偼惣孯偺嫆揰偲側傝傑偡偑丄惙廆偼娭偑尨偺愴偄捈屻偵搶孯偵峌傔傜傟攕巰偟傑偟偨丅宑挿榋擭乮侾俇侽侾擭乯偵愇愳峃捠偑擖傝丄宑挿廫敧擭乮侾俇侾俁擭乯偵嶰戙愇愳拤廆偑戝奯忛傪姰惉偝偣傑偟偨丅偦偺屻丄徏暯乮媣徏乯巵丄壀晹巵丄嵞傃徏暯乮媣徏乯巵偺屻丄姲塱廫擇擭乮侾俇俁俆擭乯偵屗揷巵揝偑擖晻偟屗揷巵偑柧帯堐怴傑偱懕偒傑偟偨丅 揤庣偼愴慜傑偱尰懚偱偟偨偑丄嬻廝偱從幐偟丄徍榓嶰廫巐擭乮侾俋俆俋擭乯奜娤暅尦偝傟傑偟偨丅暯惉擇廫擇擭乮俀侽侾侽擭乯偵傛傝尦偺宍偵嬤偄傛偆夵廋偝傟傑偟偨丅 |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 丂丂 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

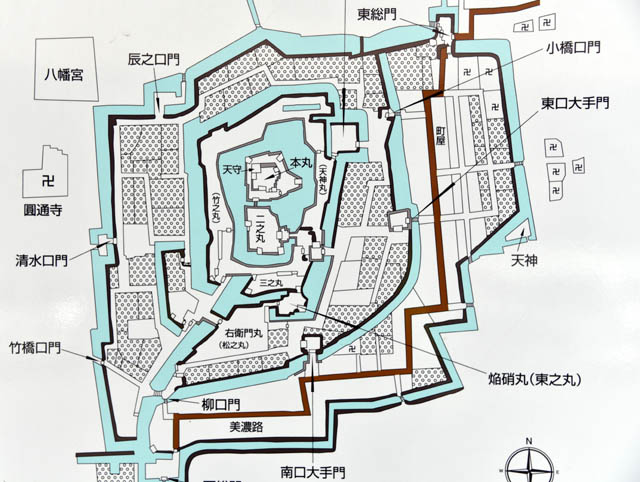

| 戝奯忛堏抸栧 |

|

|

|

|

|

|

![]()

嬤偔偺忛丒娭楢偺忛丗

![]()