道案内   ←駐車場 ←駐車場 |

東九州自動車道の西都インタを下り、インター入口の信号を右折し国道219号線に入ります。約1km先の四日市の信号で左折し県道18号線に入ります。約7.5km先で右折します。すぐ左手は都於郡小です。約600m先で右折なんですが、この右折手前の左手に大きな城跡用の駐車場があります。右折してすぐ左手にも案内建屋と駐車場があります。またすぐ左折で約100m先左手に公民館があり、その前の道を奥に約100m入ると左手に主郭(本丸)に登る石段があります。

|

| 訪城備忘録 |

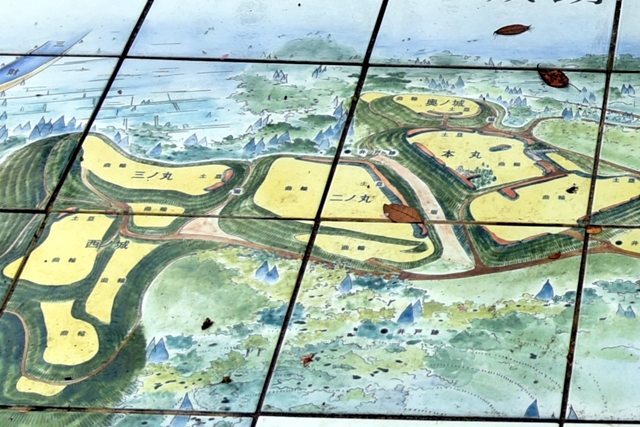

この城はシラス台地ではありませんが、典型的南九州型の群郭式縄張りの城と言えます。主郭(本丸)が主要郭の中では東側にあります。石段を上がると切岸の壁があり左手に折れて主郭(本丸)に入ります。主郭は北側と南側に分かれている感じです。今は散策路が通ってますが往時も二つに分かれていたようです。北側郭は東、北、西に土塁が巡ってます。北側にはその北側にある奥ノ城(郭)に行くための虎口があったようです。西側土塁から二の郭(丸)側を見るとその間に深い堀(堀切)が横たわってます。南側郭は中央にL字型の土塁がある感じです。感じですというのは、郭面は膝ぐらいまでの草が郭面を覆っていて地形がよくわからん状態になってます。

主郭(本丸)と二の郭(丸)との間の堀(堀切)に下ります。幅もあり、堀底から土塁上部まで7~8mある感じです。斜面も相当な急斜面になってます。まぁ、圧巻の堀ですね。 二の郭(丸)は東側に主郭(本丸)より高く、分厚い土塁があります。三の郭(丸)と二の郭(丸)の間も深い堀(堀切)があります。堀底の幅は無く薬研堀のように見えます。高さはあります。三の丸は東西に長い郭で東側に土塁があり、北西側に飛び出した部分があります。監視用なんでしょうか?北側の郭下に敵が来たら横矢は入れられます。西ノ城(郭)は三の郭(丸)の南にあります。南北に長い郭で北東端と北西端という二つの角が盛り上がってます。櫓台だろうか?

主郭(本丸)の北側に回り込むと奥ノ城(郭)です。主郭(本丸)との間には高い堀があります。虎口は郭手前で切岸が壁になって両サイドに折れて郭に入れる構造になってます。東側に土塁があってけっこうしっかりした土塁でした。

今回の南九州の城巡りでなんか初めてしっかりと群郭式の縄張りを見た感じがしました。志布志城や知覧城は堀はさらに深く斜面は鋭いのですが、木々と藪が邪魔して見通せなかったんですが、都於郡城は、草は膝まで一面覆ってましたが、見通しがきいてしっかり形が見えたんでよかったです。主要部郭群周辺には出城の前ノ城、東ノ城、日隠城、向ノ城、南ノ城があります。

|

主郭(本丸)入口の碑と説明板

|

建武二年(1335年)、伊豆より下った伊東祐持が建武四年(1337年)頃に築いたとされるようです。二代祐重が大改修したようです。日向伊東氏の本城として続きました。日向伊東氏十一代の義祐の時代、永禄十二年(1569年)、豊州島津家との抗争に勝利し飫肥城を手中に収め、伊東氏の最大版図となりました。義祐は隠居城として佐土原城に居住し、義益が都於郡城に在城しました。本城はそのまま都於郡城であったようです。しかし、元亀三年(1572年)、木崎原の戦いで島津氏に敗れたのを契機に衰退し、天正五年(1577年)、家臣の離反も相次ぎ、義祐一族は豊後に逃れ伊東氏は一時期没落しました。都於郡城は島津氏が領有しますが、天正十五年(1587年)、豊臣秀吉の九州攻めで島津氏は降伏、豊臣大名として復帰した十二代伊東祐兵(すけたけ・義祐三男)は飫肥城を本拠としたため、都於郡城は無城主状態になりました。元和元年(1615年)の一国一城令で正式に廃城になったようです。

|

![]()

![]()

![]()