道案内  |

東九州自動車道の志布志インタを下り、右折し、県道63号線に入ります。約3km先、関屋口の信号を左折し国道220号線に入ります。約600m先、権現橋の信号で左折します。約100m先を左折し、県道3号線を道なりに進みます。(約150m先を右折、約100m先を右折、約50m先を左折します。) 約200m先を直進して県道499号線に入ります。志布志小が右手で、約200m先右手が登城口です。 (※県道、国道で道案内を書きましたが、実際には志布志インタから県道63号線を約1.2km先の信号で右折し、坂上の信号を左折し、約1.5km先のT字を右折、約200m先が志布志小前です。)

|

| 訪城備忘録 |

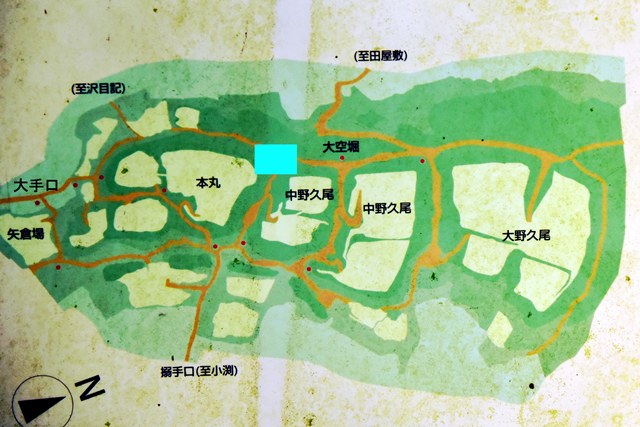

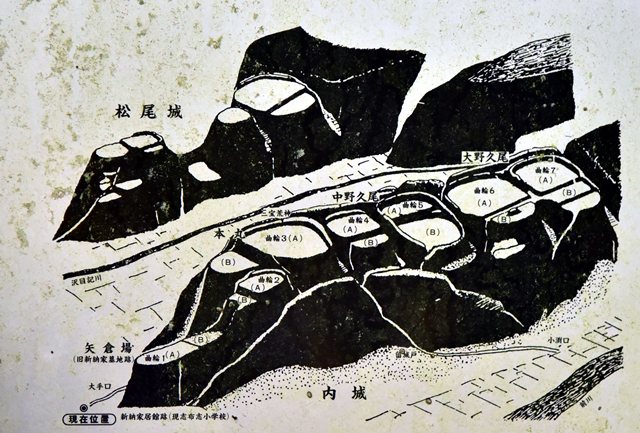

志布志城は内城、松尾城、高城、新城の四つを合わせて志布志城と呼びます。内城も大きくは内城、中野久尾、大野久尾とい呼ばれる郭が並びますが、さらに、各郭はひとつの郭ではなく、中心の郭に堀を隔てて前面郭群、東側の郭群と複雑に分かれていて、どれが本郭なのか、各郭群の構成がどうなっているのか現地に入るとわからなくなります。ところどころに大まかな縄張り図(各配置図と現在地)の案内板が立ちますが、大まかで、実際はもっと複雑に郭群が空堀と絡み存在しています。加えて、大空堀と本郭とその前の郭くらいは草刈り等されてますが、それ以外は草木が多く、郭間の空堀も草が伸び、中野久尾、大野久尾の郭群は藪状態と言わざるをえない状況でした。

県道499号線の登り入口から少し登ります、小学校の裏手(居館跡)のところに説明板があり、ここを左手に進むと登城口の標注があります。ここまで、廃屋になった民家が両サイドに何軒かあります。昔は重臣の屋敷とかであったんでしょうが、物寂しい感じです。

右手は高い切岸、左手は郭跡の間を進みます。まだまだ草木が多くて藪状態です。空堀だけは草刈りされてるようでわりときれいでした。そのまま空堀を進んでいくと右手に内城本郭とその前の郭の間の空堀が見られます。高さがあり、深い堀でした。さらに空堀を進むと一段下がります。ここの空堀は大空堀と呼んでいるようで、右手は郭の高い切岸、左手は高くて長い土塁があります。郭の斜面はすごく急斜面(斜面と言うより垂直に近い)でこの高さは絶望的なものです。ですから郭への虎口を探さないと郭には入れません。これはどの郭もそんな感じです。郭間の空堀を右手を見ながら進むと、本郭と中野久尾前面郭との間、中野久尾と大野久尾の間の深い堀(堀切)が見られます。中野久尾に入ってみましたが、もう藪藪で郭内に入るのは諦めました。

内城の麓には志布志麓と呼ばれる江戸期の武家屋敷が並んでいますが、朽ちている家も多く、平山氏邸は庭園は残りますが母屋は潰れてました。天水氏邸は門を入ると障壁石垣が横たわり、石段を登ると母屋と庭園があります。江戸期の趣が残っているという感じです。さらに、前川河口部には津口番所の石垣が残ります。これは志布志津を監視する番所であったようです。最後に志布志市役所の寄って「志布志市志布志町志布志の志布志市役所・志布志支所」の看板を撮ってきました。(笑)

9月の下旬の訪城でしたが、それなのにくそ暑く、松尾城に登る気が失せました・・・。内城で典型的な南九州の群郭式の遺構を見られました。郭間の深い堀(堀切)は圧巻ですが、藪がきついのが残念でした。

|

入口の説明板

|

築城時期、築城者は定かではないようです。建武三年(1336年)、志布志城の肝付氏が重久氏に攻められたという史料があるようで、この頃には志布志城は存在したようですが、この志布志城は松尾城のことと思われるようです。

志布志城の城主は肝付氏ー楡井氏ー新納氏<にいろ>(島津氏分家)ー豊州家島津氏ー肝付氏ー島津氏と変わっています。この中で新納氏は正平十二年(1357年<北朝/延文二年>)に志布志城(内城)に入り、以後、主郭周辺の内城のみの城だった志布志城(内城)を中野久尾、大野久尾の郭群を拡張し、麓に居館(現志布志小)を設け、さらに、高城、新城を築き、松尾城を含め四城で志布志城としたとされます。天文七年(1538年)、島津宗家の内紛から新納氏は佐土原に逃れたとされます。その後、豊州家島津氏が入りますが、永禄五年(1562年)、肝付氏に攻め、志布志は肝付氏が領有しました。しかし、天正二年(1574年)、島津氏に攻められ、以後、島津氏の直轄領になりました。元和元年(1615年)、一国一城令で廃城になりました。

|

![]()

![]()

![]()