| 愛捗 | 戧嶳忛 |  |

| 愛捗 | 戧嶳忛 |  |

| 抬操俶倧俀俈係俁 |

|

嘆丂偨偒傗傑偠傚偆丂 |

|

![]()

| 丂丂 |

| 摴埬撪丂 |

|||

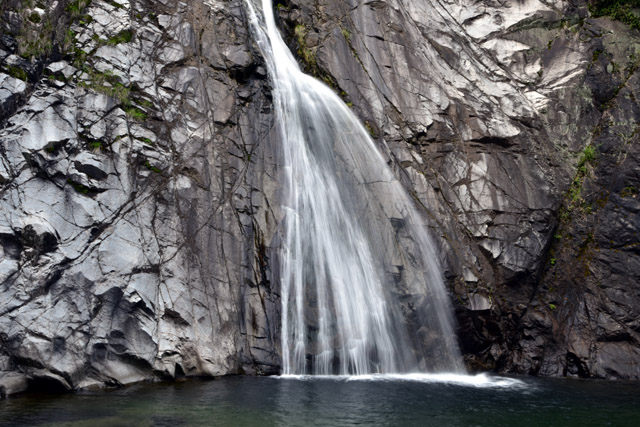

嶳梲怴姴慄怴恄屗墂偺棤嶳偑忛愓偱偡丅墂偺堦奒偺僶僗偺傝偼墶偺僈乕僪傪晍堷偺戧偺埬撪偵廬偭偰恑傒傑偡丅彮偟搊偭偨嵍庤偵乽戧嶳忛毈乿偺愇旇偑偁傝丄偦偙偐傜搊傝傑偡丅愇抜傪搊傞偲偡偖偵埬撪斅偑偁傝丄偦偙偐傜嶳摴偵擖傝傑偡丅斾崅偱俀俆侽倣埲忋傪埬撪斅偵廬偄恑傓偲忛愓偱帄傝傑偡丅 傑偨偼丄晍堷偺戧偺梇戧傪宱桼偟偰丄揥朷峀応丄墡偺偐偗嫶傪捠傝嶳摴傪搊傞偲忛愓偱偡丅偙偪傜偼墡偺偐偗嫶偐傜嫍棧偼抁偄偱偡偑媫側嶁摴偱偡丅擇偮偺崌棳揰偐傜忛愓傑偱偼旜崻摴傪俁侽侽倣傎偳偱偡丅 |

|||

| 朘忛旛朰榐 | |||

怴恄屗墂偺棤嶳偲偄偭偰傕媫弒側榋峛偺嶳偱偡丅慜夞偼俀侽侾俀擭丄壞偺俉寧偵峛巕墍偱崅峑栰媴傪娤愴屻偵搊偭偨偺傕偁偭偨偺偱偡偑丄歜偓側偑傜嶳摴傪搊傝傑偟偨丅俀侽俀係擭俆寧偼屵慜拞偵戝嶁忛偵峴偭偰偐傜屵屻搊傝傑偟偨丅 榌偺戧嶳忛毈偺愇旇偺強乮嵒巕嫶亙晍堷悈楬嫶亜亖乽儗儞僈偱偱偒偨嫶乛廳暥乿偺庤慜乯偐傜搊傝丄毻崍偺傛偆側嶳摴傪旜崻偵岦偐偭偰搊傝傑偡丅側偐側偐偒偮偄嶳摴偱偡丅搑拞偵抜妔偺傛偆側暯扲抧傕擣傔傜傟傑偡丅慜夞朘忛帪傛傝忛撪偺敯嵦偑恑傫偱尒傗偡偔側偭偰偄傞姶偠偑偟傑偡丅 晍堷偺戧偐傜偺摴偲偺崌棳揰偐傜偝傜偵幬柺偺嵶摴傪恑傒傑偡偑丄嵍庤忋偺旜崻忋偼搶偺妔孮偵側傝傑偡丅幬柺偺摴塃庤偵戝偒側扜杧偑尒偊偨偲偙傠偱戝偒偔嵍偵嬋偑傝杧愗摴偵擖傝傑偡丅庡梫晹偲搶偺旜崻妔孮偺娫丄偙偙偵拞娫偺杧愗偑偁傝丄偙偺拞墰偵埬撪斅偑偁傝傑偡丅塃庤傪搊偭偰峴偔偲庡妔乮杮娵乯偵帄傝傑偡偑丄偙偺塃庤偺妔孮乮拞墰偺妔孮乯傕拞墰偵扜杧忬傪嫴傫偱丄懡悢偺抜妔偑偁傝傑偡丅庡梫晹偵嬤偄妔偼傂偲偮傂偲偮偑峀偄偱偡丅庒姳搚巭傔偵愇奯偑偝傟偰偄偨傛偆偱偦偺嵀愓傕巆傝傑偡丅偙偪傜偼搚椲傕巆傝傑偡丅 嶰偺妔憡摉偺妔傪墇偊傞偲惣偺妔孮偺擇偺妔憡摉偱偡丅搶壆偑愝抲偟偰偁傝傑偡偑丄偗偭偙偆戝偒側妔偱偡丅偙偺忛偺妔偼嶳忛偱傕傢傝偲戝偒偄妔偑懡偄偲偄偆報徾偱丄嫃廧惈傪姶偠傑偡丅偙偙偺撿惣旜崻懁偵抜妔偑悢抜偁傝傑偡偑偁傑傝尒強偼側偐偭偨偱偡丅惣懁偼偝傜偵崅偔側偭偨庡妔乮杮娵乯偱偡丅妔撪偼擇抜偵側偭偰偄偰丄堦斣崅偄偲偙傠偵忛毈旇偑寶偭偰偄傑偡丅偦偺攚屻丄惣懁壓偵偼彮偟晄柧椖偵側偭偰偼偄傑偡偑戝偒側擇廳杧愗偑巆傝傑偡丅尦乆偺戝偒側埰晹偵擇廳偺杧愗嶌偭偨傛偆偵尒偊傑偡丅 搚椲偼埬撪斅偑愝抲偟偰偁傞杧愗偵増偭偨偲偙傠偵柧椖偵巆傝傑偡偑丄偁偲偺妔偵偼搚椲偼側偄傕偺偺丄妔偺暯扲搙偼崱傕柧椖偱丄慡懱揑偵撽挘偑姰懚偟偰偄傞偲偄偆姶偠偱偡丅幚偼搶偺妔孮偵搊傟傑偣傫偱偟偨丅拞墰偺杧愗偐傜俀侽倣傎偳偺捈搊偱偡偑丄慜夞偼侾儕僢僩儖偺堸傒悈傕柍偔側偭偰偄偰懱偑摦偐傫偲偄偆姶偠偵側偭偰偟傑偄傑偟偨偟丄崱夞偼懌夞傝偑搊嶳巇條偱側偐偭偨偺偱丄楢懕抐擮偱偡丅拞墰偺妔傪尒壓傠偡傛偆偵偁傞偙偺搶偺妔孮偼堦忛暿妔揑側梫慺偑偁偭偨傛偆偱偡丅 忛堟抂偱搊偭偰偒偨撿旜崻偐傜偺摴偱偼側偔丄晍堷偺戧曽岦偵壓傝傞埵抲偑偁傝傑偡丅媫偱偡偑丄嫍棧偼抁偄姶偠偱偡丅彫妔揑側暯扲抧傕偁傝傑偡偑丄堦婥偵扟傑偱壓傝傞摴偱偡丅 |

|||

抸忛帪婜偼掕偐偱側偄傛偆偱偡丅暥專偵偼姍憅枛婜偺杒忦巵偲偺愴偄偱愒徏懃懞乮墌怱乯偑棫偰饽傕偭偨偲偁傞傛偆偱偡丅偦偺屻偺戧嶳忛偺摦惷偼偼偭偒傝偟側偄傛偆偱丄愴崙帪戙偵擖傝丄嶰岲挿宑偵柦偠傜傟偨徏塱媣廏偑戝夵廋偟偨偲偝傟傑偡丅塱榎幍擭乮侾俆俇係擭乯偵嶰岲挿宑偑朣偔側傞偲偙偺忛偼嶰岲嶰恖廜偑巟攝偟丄幝尨挿朳偑擖偭偨傛偆偱偡丅塱榎廫堦擭乮侾俆俇俉擭乯偵怐揷怣挿曽偵峌傔傜傟棊忛丄偦偺屻偼桳壀忛偺峳栘懞廳偺巟攝傪庴偗丄壴孏忛偺巟忛偲偟偰丄抮揷懽挿偑擖偭偨偲偝傟傑偡丅揤惓榋擭乮侾俆俈俉擭乯偵懞廳偑怣挿偵棧斀偟丄揤惓幍擭乮侾俆俈俋擭乯偵懞廳偑摝朣偟桳壀忛偑棊忛丄壴孏忛偲偲傕偵攑忛偲側偭偨傛偆偱偡丅 |

|||

|

|

|

| 丂丂 |

| 搊傝岥偐傜旜崻妔孮 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 拞娫杧愗偲屨岥晅嬤妔 |

|

|

|

|

|

|

|

| 庡梫晹妔孮 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 庡梫晹撿惣旜崻偺妔孮 |

|

|

|

|

|

| 庡妔乮杮娵乯丒擇廳杧愗 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 忛堟偐傜晍堷偺戧傑偱 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

![]()

嬤偔偺忛丒娭楢偺忛丗

![]()