摴埬撪丂 |

嶳梲帺摦幵摴壨撪僀儞僞壓傝丄僀儞僞擖岥偺怣崋傪塃愜偟崙摴係俁俀崋慄偵擖傝傑偡丅栺俇丏俆倠倣愭偺怴彲偺怣崋傪捈恑偟崙摴俀崋慄傪墶愗傝傑偡丅栺侾丏俀倠倣愭偑彫憗愳恄幮僶僗掆乮抾尨墂曽柺僶僗掆乯偵埬撪斅偲愢柧斅偑偁傝傑偡丅偦偙偺嵍庤偺嶳偑忛愓偱偡丅崙摴偐傜嵍愜偟丄摴側傝偵栺俇侽侽倣丄忛偺搶懁偵夢傝崬傓偲忛毈旇偲愢柧斅偺偁傞売強偵側傝傑偡丅偦偙偐傜塃庤偵摴昗偵廬偭偰恑傒傑偡丅抾尨墂偐傜偼導摴俀係俇崋慄偐傜抾尨巗栶強撿偺怣崋偱捈恑偟崙摴係俁俀崋慄偵擖傝丄栺俆倠倣杒忋偟偨強偱偡丅

|

| 朘忛旛朰榐 |

梉曽偺朘忛偱偟偨丅僶僗掆偐傜摴昗偵廬偄忛愓偺偁傞嶳傪帪寁夞傝偱搶懁偵夢傝崬傓傛偆偵恑傒傑偡丅搶懁榌偵忛毈旇偲埬撪斅偑偁傝丄偙偙偐傜塃庤偵恑傒傑偡丅嶳偵擖傝嵶摴傪塃庤偵搊偭偰峴偒傑偡丅

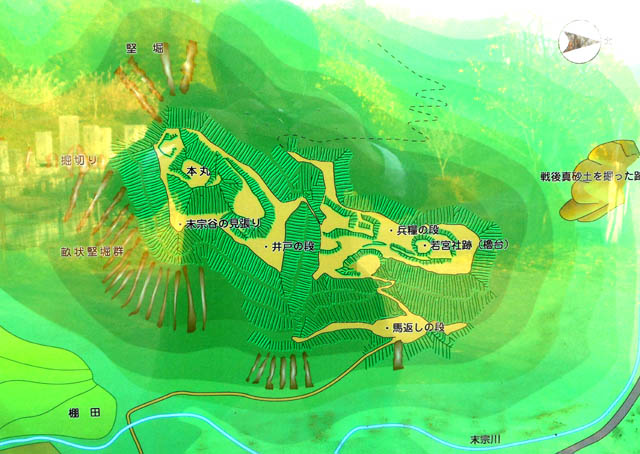

嵟弶偺妔偼攏曉偟偺抜乮妔乯偲側傝傑偡偑丄偦偺庤慜嵍庤幬柺偵偼巐忦偺悿忬扜杧偑偁傞傛偆偱偡偑丄敄偄偺偐傛偔傢偐傝傑偣傫丅攏曉偟偺抜乮妔乯偼巚偄偺傎偐峀偔偟偭偐傝偟偨妔偱偡丅拞墰墱偵偼堜屗愓傕偁傝傑偡丅忋偺抜偺妔偲偺愗娸偑俉倣傎偳偁傝暻偺傛偆偱偡丅忋偺抜偺妔偼暫椘偺抜乮妔乯偺壓妔偲偄偆帠偵側傝傑偡偑丄偡傝敨偺傛偆側妔偱偙偙偵傕堜屗愓偑偁傝傑偡丅偙偺忋偑暫椘偺抜乮妔乯偱丄杒抂偵崅偔側偭偰偄偰抜嵎偼愇抜偵側偭偰傑偡丅忛偲偟偰偼楨戜偲偄偆帠偵側傝傑偡偑丄庒媨恄幮乮榓夑恄幮乯偺愓偱丄恄幮偼屻偵榌偵壓傝偰偄傑偡丅偙偺暫椘偺抜乮妔乯偼庡梫晹偺壓丄杒懁旜崻偵挿偔戝偒側妔偱偡丅暫椘偺抜偺撿抂丄庡梫晹偺壓偵墶宆偺悿杧偺傛偆側抧宍偑偁傝傑偡丅庡梫晹偺愗娸偼係倣傎偳偁傞偐側丅

庡梫晹偼庡妔乮杮娵乯傪捀揰偵杒懁偵嶰抜偵側偭偰偄偰丄嵟弶偺抜偼堜屗偺抜乮妔乯偲屇徧偝傟丄偙偙偺堜屗偼愇慻偺堜屗偑崱傕尒傞帠偑弌棃傑偡丅擇抜栚偑擇偺妔憡摉偲巚傢傟丄偦偺忋偑庡妔乮杮娵乯偱偡丅庡妔偼杒懁偵掅偄抜嵎偵側偭偰偄偰愇愊傒偺嵀愓偺傛偆側愇偑偁傝傑偡丅堜屗偺抜乮妔乯偼巐曽傪懷妔忋偵弰偭偰偄偰撿懁偲搶懁偵偦傟偧傟暆偑偁傝丄妔偵側偭偰傑偡丅撿偺妔偺壓偵偼杧愗偑丄搶偺妔偺幬柺偵偼悿忬扜杧偑偁傝傑偡偑丄梉曽偺朘忛偱偁傞偙偲傕偁傝丄崀傝傑偣傫偱偟偨丅報徾偼妔偑峀偔丄僐儞僷僋僩偵傑偲傑偭偨忛偩側偲偄偆報徾偱偡丅攏曉偟偺抜乮妔乯丄暫椘偺抜乮妔乯偵偼嫃廧惈姶偠傑偟偨丅

|

| 楌巎 |

搊傝岥忛毈旇偲愢柧斅

|

|

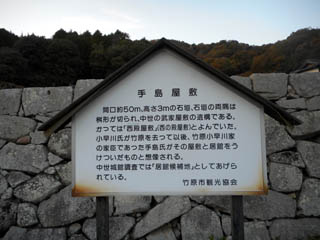

徖揷彫憗愳壠偺摉庡丄栁暯偺巐抝偺惌宨偑姍憅婜丄彸媣偺棎屻偺惓壝擇擭乮侾俀俆俉擭乯偵抸忛偟偨偲偝傟丄抾尨彫憗愳壠偲側傝傑偟偨丅揤暥廫擭乮侾俆係侾擭乯丄廫嶰戙丂彫憗愳嫽宨偑恮杤偟傑偟偨偑丄抝巕偺巕偑偄側偐偭偨偨傔丄栄棙尦廇偺嶰抝偺棽宨偑揤暥廫嶰擭乮侾俆係係擭乯偵抾尨彫憗愳巵傪憡懕偟丄廫巐戙摉庡偲側傝丄栘懞忛偵擖傝傑偟偨丅偙傟偼嫽宨偺嵢偑尦廇偺柮偱偁偭偨偲偄偆墢偩偭偨偐傜偺傛偆偱偡丅揤暥擇廫擭乮侾俆俆侾擭乯丄杮壠偺徖揷彫憗愳壠傕棽宨偑憡懕偟偨偨傔丄崅嶳忛偵堏傝傑偟偨丅栘懞忛偼偙偺帪偵攑忛偵側偭偨偐偼晄柧偺傛偆偱偡丅

|

![]()

![]()

![]()