道案内  |

山陽自動車道福山インタを下り、国道182号線を福山市内に向かいます。約3.2km先、明神町の信号で右折し国道2号線に入ります。約2.7km先の府中別れの信号で左折し県道22号線に入ります。県道22号線は約2km先の野上町2丁目東の信号で左折になります。さらに、約1.5km先の沖野上町4丁目西の信号で右折になります。約600m先、水呑大橋で芦田川を越えます。水呑大橋西詰の信号で左折し、そのまま県道22号線を進みます。西詰の信号から約13km先、右手が鞆支所です。そこからさらに約400m先が鞆港(バス停)です。城跡は北西側で徒歩約400m先の丘の上、歴史民俗資料館が城跡です。車では鞆バスセンター前の信号(鞆支所の約100m手前)を右折し約100m先を右折し、すぐを左折、約150m先を左折し道なりに約200m先が資料館で東下に駐車場があります。

|

| 訪城備忘録 |

鞆は歴史のある港町ですから江戸期の建物が多く残ります。また、江戸期の朝鮮通信使が上陸した場所でもあり、通信使の滞在場所であった福禅寺の客殿である対潮楼があります。さらに、幕末の坂本龍馬の隠し宿や毛利輝元と足利義昭が検分した山中鹿之介の首塚があります。

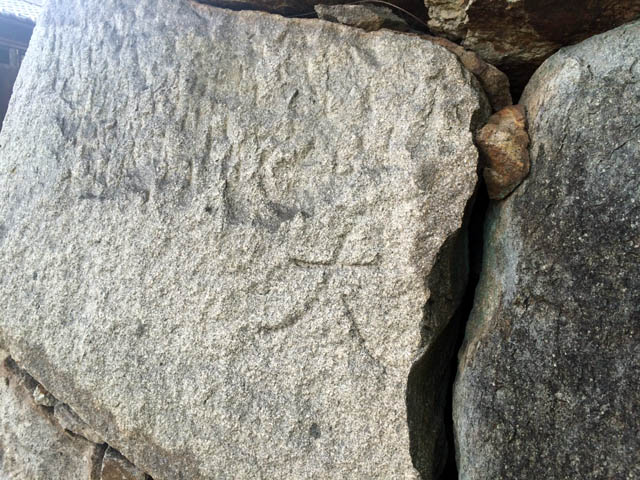

城跡としては歴史民俗資料館の周囲(北ー東ー南)に復元された石垣があります。南側の一部はオリジナルな石垣が残ります。本丸上である資料館横には昭和五十年(1975年)の発掘調査で検出した石垣の石が置かれています。石垣は北麓の三の丸にも一部と説明板があるようですが見落としました。積み直された石垣などには刻紋、矢穴が確認できる石も多いです。

|

| 歴史 |

主郭(本丸)

|

|

築城時期、築城者ははっきりしないようですが、天文年間に(因島)村上水軍、あるいは、毛利氏が砦(要害)を築いた事から始まるようです。天正四年(1576年)、織田信長に追放された足利義昭は毛利氏を頼り、毛利氏は鞆に義昭を迎えたもので、城郭として整えられたようです。義昭は天正十年(1582年)までこの地に住しました。慶長五年(1600年)、関ケ原の戦い後、毛利氏は防長二国となり、この地は福島正則の領地となり、丘上を本丸、その下に二の丸、北側に三の丸に改修され、家臣の大崎玄蕃が置かれました。築城は慶長十四年(1614年)まで続いたようで、徳川幕府より嫌疑をかけられ工事を中止、元和元年(1615年)、一国一城令で廃城になりました。元和五年(1619年)、正則は改易され、福山一帯には水野勝成が入りました。鞆城の三の丸には鞆奉行所が置かれ明治維新まで続きました。

|

![]()

![]()

![]()