摴埬撪丂 丂丂丂丂 丂丂丂丂 仼挀幵応 仼挀幵応 |

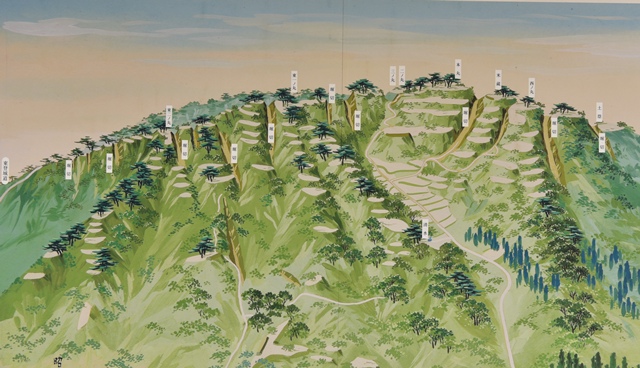

忋怣墇帺摦幵摴偺忋墇崅揷僀儞僞傪壓傝丄椏嬥強偡偖偺怣崋傪塃愜偟導摴俉俆崋慄偵擖傝傑偡丅栺俆丏俀倠倣愭偺岎嵎揰偱導摴俉俆崋慄偼塃愜偟傑偡丅栺係侽侽倣愭偱塃愜偟栺侾侽侽倣愭傪嵍愜丄彮偟搊傞偲嵍庤偑斻懢恄幮丄塃庤偵斻懢巎愓岞墍偺挀幵応偑偁傝傑偡丅偙偙偐傜搆曕偱栺係侽侽倣愭乮搊傝乯偺憤崌埬撪強傑偱峴偒傑偡丅埬撪強偐傜偝傜偵墱偵恑傒崅懍摴楬偺僈乕僪傪偔偖傝丄嶳摴傪斾崅偱侾俀侽倣傎偳恑傓偲庡妔偱偡丅

嬤偔偵偁傞彑暉帥偼嶭働旜忛偺暯帪偺嫃娰偼棫僲撪娰 偲尵傢傟傑偡丅堚峔摍偼側偄傛偆偱偡偑丄宨屨偺嫙梴搩偑偁傞傛偆偱偡丅 偲尵傢傟傑偡丅堚峔摍偼側偄傛偆偱偡偑丄宨屨偺嫙梴搩偑偁傞傛偆偱偡丅

|

| 朘忛旛朰榐 |

搊忛儖乕僩偼摴埬撪埲奜偵埬撪強偐傜撿懁偵恑傒丄媨撪抮偺搶懁偐傜擖傝丄忛愓偺搶懁旜崻抂偵偁傞斻懢堚愓傪捠偭偰搶旜崻傪恑傫偱庡妔偵擖傞儖乕僩偲偙傟偼戝庤摴偲尵偊傞傫偱偟傚偆偗偳丄棿挰懁偐傜擖傝丄撿堚峔孮傪尒側偑傜搊傝屨岥妔丒嶰偺妔乮娵乯偵帄傞儖乕僩偑偁傝傑偡丅棿挰偐傜偺儖乕僩偼嫍棧偼抁偄偱偡偑媫側嶁摴偺傛偆偱偡丅寢壥丄撿堚峔孮偼夢傟傑偣傫偑丄乽埬撪強乕搶旜崻堚峔孮乕庡妔廃埻堚峔乕杒堚峔孮乕埬撪強乿偱堦廃偱偒丄堦斒揑僐乕僗偺傛偆偱偡丅

榌偺斻懢巎愓岞墍傗庡妔丒暷憼廃曈偼乽偐偨偔傝乿偑帺惗偟偰偄偰丄朘忛帪偼係寧偺敿偽偱偟偨偑丄傑偩巆愥偑巆偭偰偄側偑傜丄嶗偼嶇偒丄偐偨偔傝傕壴傪嶇偐偣偰偄偰丄懡偔偺壴娪徿偺曽傕偍偄偱偱偟偨丅奆偝傫偺偍栚摉偰偼乽敀偺壴偺偐偨偔傝乿偺傛偆偱偡丅

偝偰忛愓偱偡偑丄嶳捀偺庡妔偐傜杒懁偺堚峔孮丄搶旜崻偺堚峔孮丄庡妔偺撿懁壓擇偺妔丒嶰偺妔丒屨岥妔偺斖埻丄媦傃丄屨岥妔偐傜棿挰偵壓傝偰偄偔撿妔孮偵側傞傛偆偱偡偑丄崱夞偼巹傕撿妔孮偵偼峴偒傑偣傫偱偟偨丅

杒懁榌偐傜搊偭偰峴偔偲惣偺妔壓偵帄傝傑偡丅杧愗偑偁傝丄偙偺惣懁幬柺偵偼偝傜偵壓偵傕偆傂偲偮杧愗偑偁傝傑偡丅惣偺妔偐傜彮偟搊傞偲庡妔偲暷憼偺杒壓偵懷妔偑墶偨傢偭偰傑偡丅庡妔偲暷憼偺娫偵杧愗偑偁傝傑偡丅庡妔傕暷憼傕搚椲偼側偄姶偠偱偡丅庡妔偺撿懁壓偵丄擇偺妔乮娵乯丄嶰偺妔乮娵乯側偳偑偁傝傑偡偑丄偙偙傊偼庡妔偺搶壓傪壓傝偰丄搶壓偺杧愗偐傜撿傊棊偪傞寴杧増偄偵壓傝偰偄偒傑偡丅寴杧偼憡摉偵挿偔婯柾偺戝偒側傕偺偱偡丅丂庡妔壓偺擇偺妔丄偝傜偵偦偺壓偺嶰偺妔丄偦偺傑偨撿壓偵屨岥妔偑偁傝丄屨岥妔偺屨岥偐傜撿妔孮傊峴偔偲尵偆戝庤摴偵側傞姶偠偱偡丅屨岥妔偲摨偠暯扲抧偱嶰偺妔偺搶壓偵偼戝偒側堜屗偑巆傝傑偡丅嶰偺妔偵偼搚椲偑惣懁偵偁傝傑偡丅

搶旜崻偵栠傝丄旜崻傪恑傒傑偡丅搑拞偺僺乕僋偼搶堦偺妔乮娵乯偑偁傝丄偦偺撿懁偺晅懏妔偲偺娫偵杧愗偑偁傝傑偟偨丅偝傜偵搶傊恑傓偲搚椲傪敽偆戝偒側杧愗偑偁傝傑偡丅偙偺杧愗傪墇偊偰旜崻傪恑傒傑偡丅彫婯柾側杧愗傪墇偊傞偲嵍庤偑僺乕僋偵側偭偰偄偰丄搶偺擇偺妔乮娵乯偲偄偆帠偩偲巚偄傑偡丅偙偺愭偵搶旜崻偱堦斣戝偒側杧愗偑偁傝傑偡丅偙偙偐傜棊偪傞寴杧傕挿偄偱偡丅偁偲偼搶偺旜崻抂傑偱彫妔偲杧愗偑岎屳偵棃傞姶偠偱偡丅搶旜崻抂偺愭偺幬柺偼斻懢堚愓偲尵偆栱惗帪戙偺廤棊堚愓偵側傝傑偡丅偙偙傪墇偊偰媨撪抮偺抂傪捠傝憤崌埬撪強偵栠傟傑偡丅

崱夞朘忛偵摉偨偭偰応強側偳偼妋擣偟傑偟偨偑丄堚峔摍偺梊廗偼偟側偐偭偨傫偱偡丅嶭働旜忛偼丄忋悪宨屨偺帺搧偺忛偲偼抦偭偰偄偨傫偱偡偑丄僀儊乕僕偼嵟屻偺掞峈偺偨傔偺彫忛揑側僀儊乕僕傪帩偭偰偄偨偺偱丄忛偺婯柾偺戝偒偄偙偲偵惓捈嬃偒傑偟偨丅偝偡偑偵怣墇崙嫬嬤偔偺忛偲尵偆帠偱寴屌側忛偑昁梫偱偁偭偨偲偄偆帠偱偡偹丅

|

庡妔偺忛毈旇

|

抸忛帪婜偼掕偐偱偼側偄傛偆偱偡偑丄挿旜堊宨丄忋悪尓怣帪戙偺偄偢傟偑偱偺抸忛偲峫偊傜傟傑偡偑丄揤暥擇廫堦擭乮侾俆俆俀擭乯偺戞堦師愳拞搰偺崌愴偺崰傑偱偵偼懚嵼偟偨偺偱偼偲偼巚傢傟傑偡丅揤惓榋擭乮侾俆俈俉擭乯丄忋悪尓怣偑巰嫀偟丄偦偺屻偵婲偒偨屻宲幰憟偄偱偁傞屼娰偺棎偱丄忋悪宨彑乮尓怣偺墮乯偲忋悪宨屨乮杒忦巵峃偺巕乯偑憟偄傑偡偑丄揤惓幍擭乮侾俆俈俋擭乯丄宨彑偑宨屨傪捛偄媗傔丄宨屨攈偱偁偭偨杧峕廆恊偑忛戙傪偟偰偄偨嶭働旜忛偵寎偊擖傟傞傕丄寢嬊偼宨屨偼偙偺忛偱帺搧偟傑偟偨丅偦偺屻丄忛偼攑忛偵側偭偨傛偆偱偡丅

|

![]()

![]()

![]()