| 越後 | 村上城 |

| 越後 | 村上城 |

| ファイルNo2683 |

戦国期と江戸期の遺構がともに残る城跡

|

① むらかみじょう |

|

![]()

| 道案内 |

|||

日本海東北自動車道の村上瀬波温泉インタを下り、上助渕丸山の信号を直進して県道531号線に入ります。2km先、羽黒町の三叉路信号を右折し県道286号線に入ります。上町の信号で右折し、800m先、二之町で案内板に従い右折した先が一文字門跡です。(羽黒町手前の三叉路で斜め右に入り、400m進んだ先で右折が近道ではあります) |

|||

| 訪城備忘録 | |||

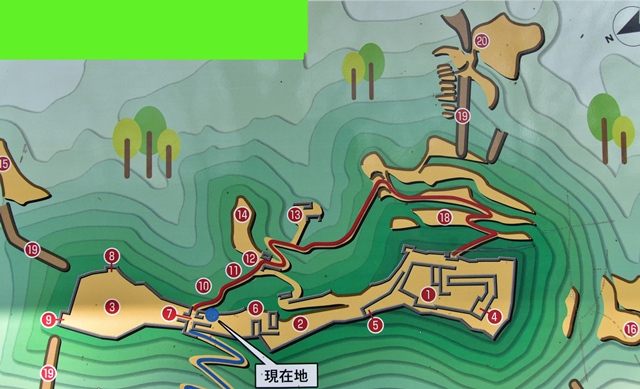

臥牛山山頂に石垣で固められた近世城郭が残りますが、南斜面、東斜面に巨大な竪堀を含め、多くの戦国期の遺構も残っています。 まずは一文字門跡からつづら道を尾根上まで登ると四ツ門石垣に至ります。ここから本丸まで石垣の連続です。岩村城ほどではないにしても石垣が圧倒してきます。御鐘門の石垣造りの枡形を越え、出櫓石垣から本丸までの扇状の高石垣が圧巻です。本丸枡形虎口から本丸に入ります。本丸からの眺望もいいですね。本丸を巡る石垣では特に北面の石垣がいいです。 本丸下の埋め門を通り南側の斜面に下りて行くと斜面に巨大な竪堀が明瞭に残っています。本丸西側下斜面、三の丸下北側と西側斜面に残ります。まさしく戦国の城。この規模の竪堀はなかなか見られないと思います。 2025年春に再訪しました。西斜面の戦国の遺構については崩落の恐れかあるとの事で立入禁止になってました。2021年当時、整備中であった三の丸の二つの櫓の石垣ですが、やや草木が多くなり見にくくなってたのは残念でした。しかし、本丸周囲も発掘調査、整備中ではありましたが、圧巻の石垣群は健在です。 |

|||

|

築城時期は定かではないものの、戦国期に本庄氏によって築城されたものとされます。永禄十一年(1568年)、本庄繁長が上杉謙信に造反し、一時期衰退しました。慶長三年(1598年)に上杉景勝の会津転封に従って本庄氏も会津に移り、村上頼勝が入封しました。村上城と名前を変え、近世城郭への改修が開始されました。堀氏、松平氏などに城主が変わり、享保五年(1720年)に内藤氏が五万石で入封、明治維新まで続きました。 |

||

| 村上城・追加写真のページへ⇒⇒ ☆ | |||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 村上城・追加写真のページへ⇒⇒ ☆ |

![]()

近くの城・関連の城:

![]()