道案内  |

日本海東北自動車道の酒田中央インタを下り、左折して国道47号線に入ります。約2.5km先の東大町の信号で国道7号線を横切り県道40号線に入ります。約1.3km先、新井田川を中の口橋で渡った先の信号を左折します。約400m先の信号を左折し再び新井田川を渡ります。約100m先で左折すると亀ヶ崎八幡神社です。この裏手、酒田東高沿いに土塁があります。 説明板は高校の正門横にあります。

|

| 訪城備忘録 |

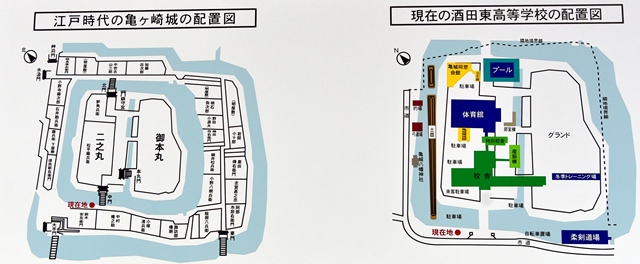

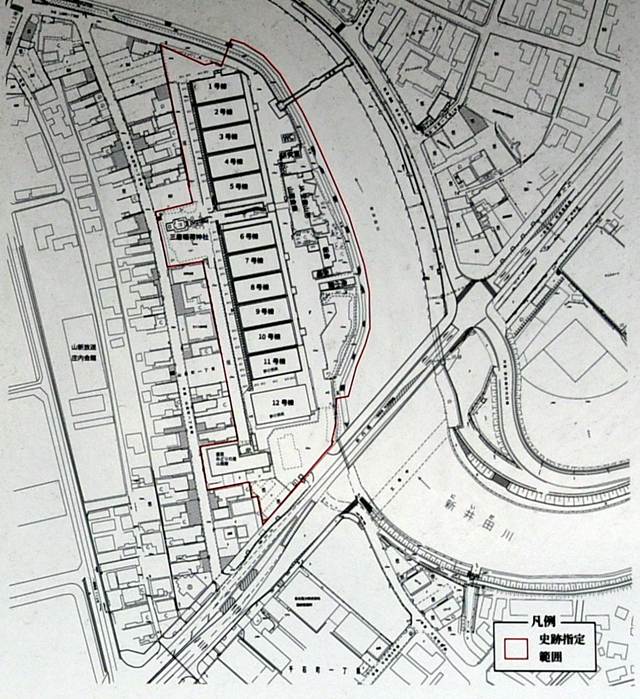

現状、本丸と二の丸部分が高校の敷地になっていて。西側の土塁が残っているという感じです。この一直線の土塁なかなか長くて高い土塁ですが、その他には遺構は無いようです。

酒田市吉田伊勢塚の円通寺には城門が移築されています。

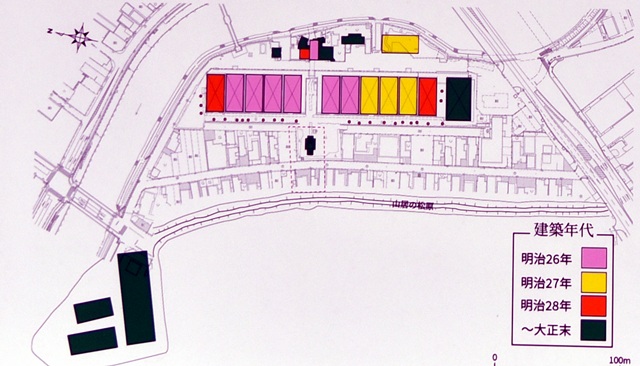

近くの山居倉庫 (  ←駐車場) は、明治二十六年(1893年)から建てられた米穀倉庫群です。旧藩主酒井家が中心となって建てられ、大正期まで増設されました。 本間家は酒田の豪商です。本間家旧本邸は本間家三代の光丘が明和五年(1768年)に庄内藩主酒井家のために建て献上されました。その後、本間家が拝領し、本邸として昭和二十年(1945年)まで使われました。建物は旗本二千石の格式で、武家の長屋門、商家としての建物になっているとの事です。 ←駐車場) は、明治二十六年(1893年)から建てられた米穀倉庫群です。旧藩主酒井家が中心となって建てられ、大正期まで増設されました。 本間家は酒田の豪商です。本間家旧本邸は本間家三代の光丘が明和五年(1768年)に庄内藩主酒井家のために建て献上されました。その後、本間家が拝領し、本邸として昭和二十年(1945年)まで使われました。建物は旗本二千石の格式で、武家の長屋門、商家としての建物になっているとの事です。

|

説明板

|

|

築城時期は定かではないようです。文明十年(1487年)、武藤大宝寺氏が砂越氏に対抗するために築いたとされます。武藤大宝寺氏の一族が東禅寺氏を名乗って城主を務めました。天正十一年(1587年)、東禅寺氏は最上氏にくみして武藤大宝寺氏の尾浦城を攻め、武藤大宝寺義氏は自刀しました。(この離反は義氏の悪にあったようです。) 義氏の後は義興が継ぎましたが、天正十五年(1587年)、最上義光の支援された東禅寺義長に攻められ、義興は自刀し武藤大宝寺氏は滅亡しました。天正十六年(1588年)には上杉氏が庄内地方を攻め、義長は討死し、上杉氏が支配しまし、甘粕景継、志田修理亮義秀と城代とあります。関ケ原の戦い後、最上義光は東禅寺城を攻め、志田義秀は降伏し退去しました。上杉氏は減封となり、当地は最上氏が領有する事となり、義光は志村伊豆守光安を城主としました。慶長八年(1603年)、最上義光は東禅寺城を亀ケ崎城と改称しました。元和八年(1622年)、最上氏が改易となり、庄内地方は酒井忠勝が14万石で入封し、鶴ケ岡城を本城とし、亀ケ崎城を支城とし、一国一城令であっても存続を許され、明治維新まで続きました。

|

![]()

![]()

![]()