道案内  |

東北中央道の山形上山インタを下り、国道13号線に入り、南下します。約1,5km先の信号で右折し県道267号線に入ります。約800m先の信号で左折し県道51号線に入ります。約2km先の信号で左折し国道458号線に入ります。約1.5km先の新湯口の信号で左折します。約200m先のT字を左折し、約50m先を右折します。約400m先の左手が月岡神社・上山城です。駐車場は右の反対側などにあります。(東北中央道のかみのやま温泉インタからだと、インタを下り、国道458号線を北上し、約4km先が新湯口の信号で右折します。)

|

| 訪城備忘録 |

二の丸に建つ模擬天守が堂々としており、周りを圧倒してます。訪城時は桜が満開でしたので、くやしい?(笑)ですが、桜と天守は絵になります。(笑) 遺構としては、西側の堀跡の池と今は道路ですが本丸と二の丸の堀切跡くらいでしょうか。 よく上山城の模擬天守がネットのSNSに上がってくるんですが、これって近くの温泉街に泊まりにこられた方の散歩程度の距離にあるからだろうかねぇ。 なお、近くには武家屋敷が四軒くらい残ってます。

|

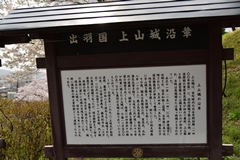

説明板

|

|

応永年間初頭(1400年頃 <1394年~1428年>)、斯波兼頼<最上氏の祖>の曾孫の里見(上山)満長が高楯城を築き居城として上山氏と言われるようです。別名で武衛(武永)氏とも言うようです。

永正五年(1508年)、伊達氏に攻められ高楯城が落城、当主上山義房は逃れて潜伏したようです。天文四年(1535年)、義房の子の武衛義忠が高楯城を奪還した上で上山城を築城し居城としたとされます。

天正八年(1580年)、最上義光方に攻められ上山満兼は討死し最上氏の支配下となります。 元和元年(1615年)の一国一城令でも存続しましたが、元和八年(1622年)、最上氏が改易され、能見松平の松平重忠が4万石で入部、その後、蒲生氏、寛永五年(1628年)に土岐頼行が2万5千石で入部し、城を完成させたとされます。元禄五年(1692年)、土岐氏は転封し、城は廃城となり、幕府によって徹底的に破城されたようです。同年、金森頼時は入封、二の丸に陣屋程度は建てられたようです。元禄十年(1697年)、藤井松平の松平信通が入封、以後、松平氏が明治維新まで続きました。

|

![]()

![]()

![]()