道案内  |

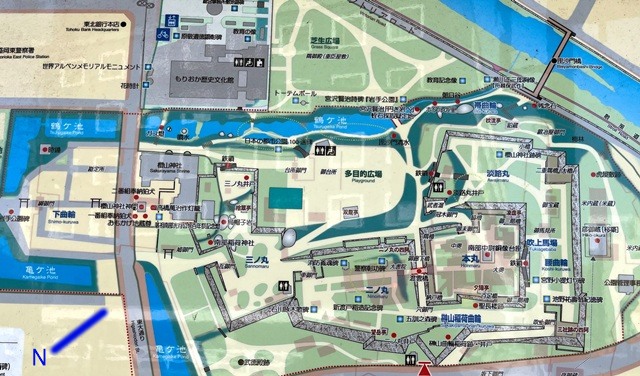

東北自動車道盛岡インタを下り、国道46号線に入り、盛岡市内へ進みます。約700m先、西バイパス北口の信号を直進し、県道1号線に入ります。約3km先、太田橋北袂の信号で県道1号線は左折ですので同様に左折します。約3km先、梨木町の信号で県道1号線は右折で、同様に右折します。約3km先、裁判所前の信号で右折します。(直進は国道106号線です。) 右折し約200m先から左手が盛岡城跡公園です。この辺の有料駐車場に停めて行きました。

公園の地下駐車場は城の東側、もりおか歴史文化館の東側、中津川沿いにあります。 (裁判所前の信号でそのまま直進して国道106号線に入り、約300m先の市役所前の信号で右折し、約100m先の信号で国道は左折し、約50m先、中津川の中の橋手前で右折し約50m直進した右手が地下駐車場です。) (裁判所前の信号でそのまま直進して国道106号線に入り、約300m先の市役所前の信号で右折し、約100m先の信号で国道は左折し、約50m先、中津川の中の橋手前で右折し約50m直進した右手が地下駐車場です。)

|

| 訪城備忘録 |

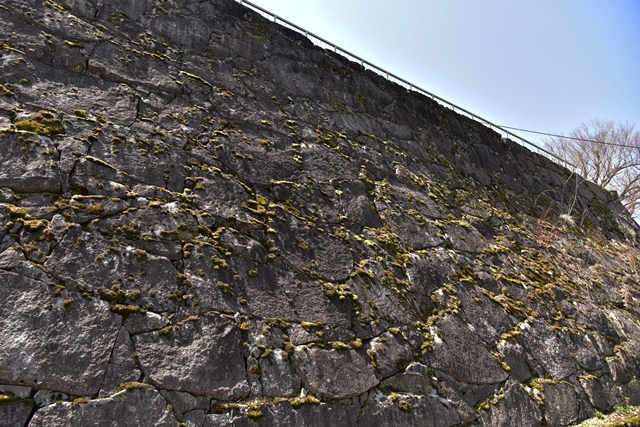

東北の三名城は白河小峰城、会津若松城、そして、盛岡城を指すようです。確かに東北において石垣造りの良い城ですが、相当に北に位置する盛岡の地で、この総石垣の城は驚きに値します。

はるか50年ほど前に石垣の横を通った記憶はあるんですが、初訪城です。城は不来方山(こずかた)という丘を切り崩し、本丸を南側に配し、二の丸、三の丸と連郭式に郭が配置されてます。

麓の東側は現在鶴ケ池の名になっている内堀が残ります。主要部分の東側、往時は下曲輪と言われた箇所が飛び出した形の曲輪で、この東側まで鶴ケ池は伸びていて、この下曲輪区域を取り囲むように水堀があり、反対側を亀ケ池と呼ばれています。下曲輪の中央に綱門があって土橋があり、北側と繋がれていました。

本丸から三の丸までの東側石垣は麓の現在広場になっている台所曲輪の上になるので、そう高い石垣では無いですが、一直線に二の丸から本丸の石垣が続いているように見えます。二の丸のはばき石垣(元の石垣が崩壊しないように支える補助石垣)の横の石垣は笑い積されているとのことですが、中心となる大きな築石が見当たらないためよくわからんです。二の丸と本丸の間には堀切があり、二の丸から本丸には廊下橋(赤い渡雲橋)で渡る構造になってます。

本丸には天守台が南東隅にありますが、郭内からは余り高くない石垣です。本丸には奥の建物がひしめいて建っていたようです。表の政務は二の丸に大書院が建っていてこちらで行われたようです。本丸の東から南側下にはL字に淡路丸があります。この曲輪の南東隅にはL字の大櫓跡があります。本丸南下の淡路丸は吹上馬場という馬場になっていたようです。この馬場側の南下に彦蔵という盛岡城内唯一の現存建物があります。この彦蔵は現在地より西側にあったものを米内蔵があった位置に移設されたものです。

なお、移築城門として市内名須川町の報恩寺の中門があるようです。

盛岡城の石垣の最大の見所は西側の石垣ではないでしょうか。最大高さは14mあるとの事です。本丸下、二の丸下、三の丸下が折れを伴って高石垣が続きます。榊山稲荷曲輪の三角の張り出し、二の丸の張り出し部など、折れと高さで石垣美を構成しています。二の丸の張り出し部分の石垣下に江戸期石垣修復をした際の石垣普請奉行の刻名が残っています。ただ、この奉行は現代で言う課長さんクラスだったようです。奉行の刻名は三の丸北側石垣にもあるようですが、石垣が整備中で近づけなくて確認できませんでした。

良い天気で石垣も映えてました。(逆に日光が強すぎたくらい(笑)) 現存建物や復元建物は無いですが、石垣だけでも南部氏、初代信直の強い意志を感じる城でした

|

「盛岡城跡公園」の標柱

|

南部信直は南部家第26代当主を相続して当時の南部氏の本拠地である三戸城を居城としていましたが、天正十九年(1591年)の九戸政実の乱平定後、居城を九戸城に移し、福岡城としました。慶長三年(1998年)、信直は、子の利直を総奉行として築城を開始し、(信直は慶長四年に死去) 慶長二十年(1615年)にはほぼ完成したとされますが、その後も、石垣の増設などの工事は続いて、二代藩主重直の時代の寛永十年(1633年)に完工したようです。 なお、盛岡城築城以前は、福士氏の「不来方城・(淡路館・慶善館)」という土の城が存在しました。、南部氏は盛岡城を明治維新まで居城として続きました。

|

![]()

![]()

![]()