摴埬撪丂 |

廐揷帺摦幵摴偺徍榓抝幁敿搰僀儞僞偱壓傝丄崅懍擖岥偺怣崋傪捈恑偟偰崙摴侾侽侾崋慄偵擖傝傑偡丅栺俉倠倣愭丄崙摴侾侽侾崋慄偼朹徖戜偺怣崋偱塃愜偟傑偡丅偝傜偵栺侾係倠倣愭丄崙摴増偄偺塃庤偵榚杮忛愓偺戝偒側娕斅偑偁傝傑偡丅偦偺愭偱塃愜偟嶳摴傪搊傝傑偡丅栺俇侽侽倣愭丄拞暊偵榚杮忛愓埬撪強偑偁傝丄幵偼悢戜掆傔傜傟傑偡丅

|

| 朘忛旛朰榐 |

偙偺擔偼塉偺忛弰傝偱偡丅嶱傪偝偟側偑傜偺嶶嶔偱偡偑丄偙偺忛丄忛愓偵偄傞偲偄偆姶妎偑敄偄偱偡丅曐慡偺搘椡偵偼宧堄傪徧偟偨偄偱偡偑丄幣惗岞墍晽偺媢偵側偭偰偟傑偄丄忛愓偵偄傞偲偄偆姶妎偑朢偟偄偱偡丅偙傟偼峕屗婜偺抧恔偺塭嬁偱惗旲嶈乮偍偄偽側偝偒乯懁愭抂偑俈侽侽倣傎偳奀掙偵曵棊偟偨偲偄偆帠傕偁傞偱偟傚偆偟丄挿偄擭寧偱妔偺愗娸偑側偩傜偐側幬柺偵側偭偰偟傑偭偨偲偄偆傛偆側帠傕偁傞偺偱偟傚偆偐偹丅

偲偼尵偭偰傕丄撪娰乮偆偪偩偰乯亙亖庡妔亜偺搚椲偼崅偔丄挿偄偱偡偟丄妔傕峀偄偱偡丅撪娰攚屻偺旜崻晅嬤偺搚椲埻傒偺妔丅偦傟傪弰傞杧側偳偼柧椖偲尵偊傑偡丅

傑偨丄擔杮奀傪朷傓挱朷偼椙偔丄惏傟偨擔側傜偽偡偛偔尒墳偊偺偁傞宨怓偩偲巚偄傑偡丅

崱夞偼庡梫晹偺傒偺朘忛偱巎愓巜掕偺斖埻偼偝傜偵峀偄傕偺偱偡偑丄塉偲帪娫偱庡梫晹埲奜偼峴偗偰側偄偱偡丅

|

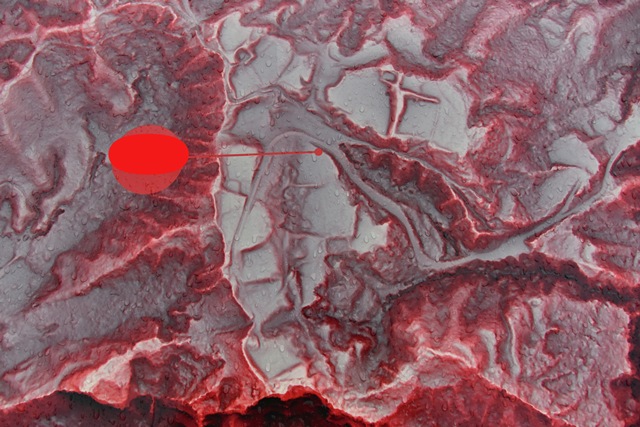

崙摴増偄偺擖岥偲旇

|

揱彸偵丄尦峅巐擭乮侾俁俁係擭乯丄姍憅杒忦巵宯偺惃椡偑抸偄偨偲偝傟傞傛偆偱偡丅丂峃惓擇擭乮侾係俆俇擭乯丄埨搶惌婫乮傑偝偡偊乯偑巟攝偟偨傛偆偱偡丅尦婽尦擭乮侾俆俈侽擭乯丄埨搶垽婫乮偪偐偡偊乯偑瀢嶳埨搶巵丄柀埨搶巵傪摑堦丄偦偺巟攝偲偟傑偟偨丅揤惓屲擭乮侾俆俈俈擭乯丄壠撀傪嬈婫乮側傝偡偊丂揤惓廫擭乮侾俆俉俀擭乯偵昦巰乯偵忳傝丄垽婫偼榚杮忛傪塀嫃忛偲偟偰戝夵廋偟偨偲偝傟傑偡丅揤惓廫屲擭乮侾俆俉俈擭乯丄垽婫偑巰嫀偟丄壠撀偼師抝偺幚婫偑宲偓傑偟偨丅揤惓廫嬨擭乮侾俆俋侾擭乯丄幚婫偼埨搶惄偐傜廐揷惄偵夵徧偟傑偟偨丅榚杮忛偼偙偺崰偵偼攑忛偵側偭偨傛偆偱偡丅偦偺屻丄宑挿幍擭乮侾俇侽俀擭乯廐揷幚婫偼忢棨寠屗偵堏晻偲側偭偰傑偡丅

|

![]()

![]()

![]()